DE LOS PACIENTES

Sobrevivientes de cáncer infantil en América Latina necesitan mayor acceso a servicios de salud mental

- Pacientes

- Agosto 10 de 2025

- 1:00 PM

Según la investigación “Sobrevivientes de cáncer infantil en América Latina: perspectivas sobre los resultados de salud y las necesidades de información”, desarrollado por el Consorcio Latinoamericano para el Estudio de la Supervivencia al Cáncer Infantil[1], en este continente existe una brecha crítica en el acceso a servicios de salud mental: aunque más del 60 % de los pacientes reportó síntomas de ansiedad o depresión, y solo 1 de cada 3 recibió atención profesional, principalmente por problemas de acceso médico.

Otro dato alarmante es la falta de información médica disponible para estos sobrevivientes: casi 9 de cada 10 personas encuestadas (88,7 %) señalaron requerir mayor orientación sobre los efectos tardíos del tratamiento. Por ejemplo, se visibilizó una problemática poco discutida: la infertilidad como efecto tardío del tratamiento oncológico, ya que un 16,9 % de los sobrevivientes reportó haber enfrentado infertilidad, pero muchos de ellos afirmaron haber tenido poca información disponible sobre opciones de preservación de la fertilidad.

El estudio, publicado en Pediatric Blood & Cancer, advierte que los sobrevivientes de cáncer infantil enfrentan un mayor riesgo de efectos médicos y psicosociales a largo plazo, que pueden afectar profundamente su calidad de vida. Treinta años después del diagnóstico, casi tres cuartas partes experimentan condiciones de salud crónicas y casi la mitad enfrenta problemas de salud graves. Sin embargo, a pesar de la creciente conciencia sobre el problema, los datos sobre esos efectos tardíos son limitados.

Resultados en estado de salud

Los efectos tardíos más comunes reportados fueron problemas de salud mental (61,2 %, n = 71), trastornos endocrinos (58,6 %, n = 58), complicaciones cardiovasculares (42,1 %, n = 51) y dificultades neurocognitivas/académicas (31,9 %, n = 37). De los participantes 5 (3,8 %) reportaron un segundo diagnóstico de cáncer y el 9,1 % (n = 11) experimentó dolor crónico. Además, el 52,5 % (n = 64) de los sobrevivientes reportó otros efectos tardíos, siendo los problemas dentales los más frecuentes (42,9 %, n = 54).

Los efectos tardíos endocrinos más comunes informados fueron la infertilidad (16,9 %, n = 22) y la obesidad (14,0 %, n = 18). Las participantes femeninas, por su parte, reportaron la amenorrea (25,9 %, n = 22) con mayor frecuencia. Un tercio (31,5 %, n = 41) no estaba seguro de si la infertilidad era un posible efecto tardío. En cuanto a los problemas cardiovasculares, la taquicardia o las palpitaciones (17,7 %, n = 23) y la dislipidemia (16,6 %, n = 22) fueron los más frecuentes, y el 9,9 % (n = 13) informó no estar seguro de experimentar dolor en el pecho o dificultad para respirar durante el ejercicio. En los dominios neurocognitivos/académicos, se informaron problemas de memoria (22,9 %, n = 30) y dificultades de aprendizaje (16,0 %, n = 21).

La infertilidad fue prevalente (16,9 %), con casi un tercio inseguro de su estado de fertilidad. La ansiedad (51,1 %) y la depresión (31,8 %) fueron los trastornos mentales más comunes. Los hallazgos significativos incluyeron tasas más altas de trastornos endocrinos en mujeres (p = 0,0018) y en quienes recibieron radiación (p = 0,048), problemas respiratorios en receptores de trasplantes de células madre (p = 0,026) y deterioro auditivo en sobrevivientes de un tumor sólido (p = 0,0031). Si bien la mayoría se sentía informada sobre su salud, solo un tercio tenía seguimiento médico regular y acceso a atención psicológica. Los sobrevivientes expresaron un fuerte interés en aprender más sobre fertilidad y salud mental, con preferencia por la información digital.

Resultados en estado psicosocial

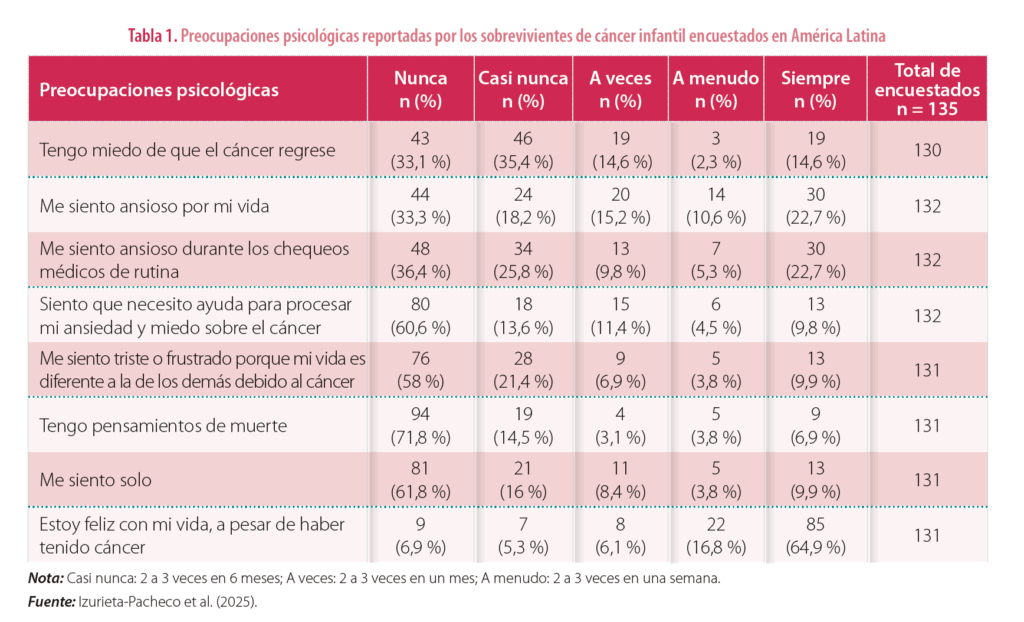

En problemas psicosociales el estudio reporta que el 51,1 % (n = 67) de los sobrevivientes reportó ansiedad, el 31,8 % (n = 42) depresión y el 17,8 % (n = 23) trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, el 10,7 % (n = 14) y el 11,4 % (n = 15) no estaban seguros de experimentar ansiedad o depresión, respectivamente. Una minoría (14,6 %, n = 19) siempre temió la recurrencia, el 22,7 % (n = 30) siempre experimentó ansiedad durante los chequeos médicos y el 33,3 % (n = 44) reportó tener ansiedad siempre o a menudo en sus vidas. El 10,7 % (n = 14) declaró tener pensamientos de muerte siempre o con frecuencia. Al combinar las respuestas de siempre, a menudo, a veces y rara vez, un 28,3 % (n = 37) declaró experimentar dichos pensamientos.

Con respecto a las necesidades de apoyo, el 9,8 % (n = 13) reportó sentir “siempre” la necesidad de apoyo para procesar la ansiedad y el miedo al cáncer, el 4,5 % (n = 6) “a menudo” y el 11,4 % (n = 15) “a veces”. Sin embargo, solo un tercio (35,7 %, n = 45) tuvo acceso a atención psicológica, mientras que el 23 % (n = 29) indicó que, si fuera necesaria la atención, esta no sería accesible debido a los costos financieros, la programación, etc. Pese a estos desafíos, el 64,9 % (n = 85) reportó estar “siempre” feliz con la vida después del cáncer. A pesar de los altos niveles de educación de los encuestados, el 49,2 % (n = 61) señaló dificultades académicas que atribuyeron al tratamiento del cáncer infantil y el 59,7 % (n = 74) no recibió apoyo educativo después del tratamiento (tabla 1).

[1] Integrado por expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Hospital Sant Joan de Déu en España, Seattle Children’s Hospital y St. Jude Children’s Research Hospital en Estados Unidos, Childhood Cancer International LATAM, SLAOP, jóvenes sobrevivientes de la Red de Faros de Vida e investigadores independientes.

Información sobre efectos tardíos

El 78 % (n = 99) de los sobrevivientes reportó que sus médicos hablaron sobre la necesidad de seguimiento a largo plazo debido a posibles efectos tardíos, ya sea con ellos mismos o con un familiar. Sin embargo, solo un tercio (33,3 %, n = 42) contaba con un médico de cabecera para consultas regulares, mientras que el 48,4 % (n = 61) reportó ver a su médico con poca frecuencia o solo cuando era necesario. Aproximadamente el 62,5 % (n = 80) recibió un resumen del tratamiento con recomendaciones para futuras consultas.

La mayoría de los sobrevivientes afirmaron que estaban bien informados sobre su historial de cáncer (93,5 %, n = 116), mientras el 69,6 % (n = 87) indicó ser consciente de los posibles efectos tardíos físicos y el 65,6 % (n = 82) era consciente de los efectos tardíos emocionales. La mayoría (84 %, n = 105) reportó que se les informó sobre los exámenes de seguimiento necesarios. El interés en aprender más sobre los impactos a largo plazo en la salud fue alto: el 88,7 % (n = 110) expresó interés en los efectos sobre la salud física y mental, el 95,1 % (n = 116) en la calidad de vida, el 90,2 % (n = 111) en la salud mental y el 81 % (n = 98) en la fertilidad. Las redes sociales (61,5 %, n = 83) fueron la fuente preferida de información sobre salud.

El estudio evidencia que la carga de salud mental en estos pacientes es una preocupación significativa, con muchos participantes que reportaron ansiedad y depresión. Los malos resultados de salud mental se asocian con factores de riesgo como bajos ingresos, sexo femenino, discapacidades físicas y condiciones de salud crónicas. Dadas estas complejidades, los investigadores indican que priorizar la vigilancia de la salud mental para esta población es crucial, reconociendo a estos sobrevivientes como parte del grupo más amplio de poblaciones en riesgo en América Latina que requieren apoyo psicológico enfocado y sostenido.

Los hallazgos también reflejan un acceso limitado a servicios de salud mental en América Latina. Casi la mitad de los encuestados expresó su deseo de recibir apoyo en salud mental, pero solo una minoría tenía acceso a un psicólogo. Esta brecha es coherente con los desafíos en los recursos de salud mental en toda la región, incluidos la financiación insuficiente y la falta de profesionales especializados.

En la cohorte investigada, la infertilidad fue una de las secuelas endocrinas informadas con mayor frecuencia y es ampliamente reconocida en la literatura como una preocupación importante en relación con la calidad de vida de los sobrevivientes en su transición a la adultez. Un tercio de los encuestados no estaba seguro sobre su estado de fertilidad, lo cual evidencia falta de información sobre el tema. Muchos sobrevivientes reciben educación y orientación limitadas sobre los riesgos reproductivos a lo largo de su trayectoria de cáncer; por ejemplo, en el caso de los hombres, a menudo toman conciencia de la posible toxicidad gonadal al llegar a la edad reproductiva. Esta incertidumbre puede contribuir a una angustia psicológica significativa; si bien la mayoría expresó un fuerte interés en aprender más sobre su fertilidad, estas conversaciones pueden ser un desafío para proveedores no capacitados en atención de oncofertilidad: para ser efectivas, deben ser apropiadas según la edad, culturalmente sensibles y adaptadas a necesidades individuales, brindando información crítica de manera accesible y respetuosa. Garantizar la entrega constante de información de supervivencia sigue siendo un desafío crítico en la región.

El acceso a atención médica estaba disponible solo para un tercio de los encuestados. Casi la mitad informó visitas de seguimiento poco frecuentes, lo cual representa una oportunidad perdida para detección temprana y manejo de efectos tardíos, y potencialmente exacerba riesgos de salud a largo plazo. La mayoría expresó interés en aprender sobre los impactos duraderos del tratamiento del cáncer en la salud, con un cambio notable hacia la educación sanitaria digital. Investigaciones demuestran que el acceso digital a resúmenes de tratamiento y recomendaciones de seguimiento puede empoderar a los sobrevivientes para asumir un papel activo en su atención.

La investigación fue presentada durante la Reunión Regional de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil (CureAll Américas 2025) —realizada juntamente con el Congreso Latinoamericano de Oncología Pediátrica (SLAOP) y la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica (ACHOP) —, en junio pasado en Cali.

La metodología combinó encuestas cuantitativas y entrevistas cualitativas para explorar la salud física, mental y las necesidades informativas de estos pacientes. Se entrevistaron 135 sobrevivientes de cáncer infantil de 16 países latinoamericanos con una edad media de 26,1 años.

El instrumento se basó en la Encuesta de Seguimiento del Estudio de Sobrevivientes de Cáncer Infantil (CCSS) y el Cuestionario de Evaluación de Necesidades del Estudio de Sobrevivientes de Cáncer Infantil (CCSS-NAQ). La encuesta, alojada en REDCap (Captura Electrónica de Datos de Investigación) en el Centro Oncológico Pediátrico de Barcelona del Hospital Sant Joan de Déu, se realizó entre marzo y abril del 2024.

Referencia

Izurieta-Pacheco, A. C., Noyd, D. H., Challinor, J., Rosell, N., Olarte-Sierra, M. F., Bastardo Blanco, D., Zubieta, M., … y Vásquez Ponce, L. (2025, junio). Sobrevivientes de cáncer infantil en América Latina: Perspectivas sobre los resultados de salud y las necesidades de información. Pediatric Blood Cancer, 13:e31833. https://doi.org/10.1002/pbc.31833

CONTÁCTENOS

Mayor Información Tel: (+57) 601 312 4411 –Fax: (+57) 601 312 1005 Cra 4 No. 73 – 15 Bogotá D.C.

COPYRIGHT © 2022 – Todos los derechos reservados

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización escrita de su titular

Powered by windowschannel.com