EN PORTADA

Enfermedades emergentes y reemergentes encienden de nuevo la alarma mundial

- ACHC

- Noviembre 10 de 2025

- 1:00 PM

El pequeño e invisible virus que causó la pandemia de la COVID-19 y que puso en jaque a la humanidad entera dejó una importante lección: la supervivencia y la salud de la especie humana dependen hoy más que nunca de una alianza mundial para enfrentar los animálculos responsables de las enfermedades emergentes y reemergentes, porque los agentes patógenos traspasan todas las fronteras para llegar hasta el rincón más apartado del planeta en muy poco tiempo con mucha mayor letalidad.

Tras el fuerte impacto epidémico, sanitario, económico y social de la pandemia de la COVID-19, la prevención, la atención y el control de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes constituyen un desafío para preservar la salud a escala planetaria de cara al futuro. Además, estas enfermedades contribuyen a la configuración de un nuevo paradigma de salud global que postula una perspectiva transdisciplinar, holística y ecodiacrónica de la salud, que llama a desempeñar un papel estratégico al servicio de la seguridad y el desarrollo humanos y de la sostenibilidad del planeta (Arrizabalaga, 2021).

Joshua Lederberg, nobel de medicina, acuñó en 1992 el término “enfermedades emergentes y reemergentes” para el Institute Of Medicine de Estados Unidos (IOM): “Las enfermedades infecciosas emergentes son enfermedades de origen infeccioso cuya incidencia en humanos ha aumentado en las últimas dos décadas o amenaza con aumentar en el futuro cercano”. Estas se identifican con diversas etiologías: priónica, viral, bacteriana, micótica o parasitaria, en diferentes poblaciones de riesgo, con diferentes vías de transmisión, historia natural y ecoepidemiología.

En otras palabras: la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como emergentes las enfermedades infecciosas nuevas de las que se desconocía que previamente hubieran afectado a los humanos, o que se describen por primera vez o son nuevas en zonas donde antes no existían, y aquellas que incrementan su gravedad llegando a epidemias o cambian a nuevos tipos de transmisión aumentando su carácter infeccioso, o que se pueden convertir en una amenaza por su dificultad para combatirlas (resistencia a antibióticos) (Conti, 2001; Kuri-Morales et al., 2015).

Algunos ejemplos recientes son: el virus SARS-CoV-2 que causó la pandemia de la COVID-19 y el del Chikungunya, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida), el síndrome pulmonar por hantavirus, la ehrlichiosis humana, la Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH) 0157 H7 (infección por alimentos contaminados y mal cocidos), Vibrio cholerae 0139 (Riveron, 2002) y el virus del Zika (Chan et al., 2016). Muchas de las “nuevas enfermedades” no se deben a agentes patógenos nuevos, sino a condiciones en una población que favorecen su desarrollo de nuevo y pueden convertirse en situación de emergencia, con impacto en la salud pública (Kuri-Morales et al., 2015).

Por su parte, se consideran reemergentes las enfermedades infecciosas ya conocidas que reaparecen tras una disminución significativa de su incidencia, aumentando su incidencia o expandiendo su alcance geográfico (OMS, 1998). Son enfermedades supuestamente controladas, en franco descenso o prácticamente desaparecidas, que bajo ciertas circunstancias contemporáneas vuelven a constituirse en amenaza sanitaria y que con frecuencia reaparecen en proporciones epidémicas. Algunas son: tuberculosis pulmonar, cólera, difteria, fiebre amarilla, sarampión, leishmaniasis visceral, leptospirosis y encefalitis por el virus Nilo Occidental (Danila et al., 1999).

Ledeberg agregó que, en vez de desaparecer, las enfermedades transmisibles “siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo y no serán superadas durante nuestras vidas… También podemos confiar en que surgirán nuevas enfermedades, aunque es imposible predecir su aparición individual en tiempo y lugar”.

Y dado el origen infeccioso de las enfermedades emergentes y reemergentes, el análisis del OIM de esa lucha “darwiniana” entre humanos y microbios señala que estos poseen ventajas formidables: superan en número a los seres humanos en mil millones de veces, tienen enorme mutabilidad y se replican (estimó Lederberg) mil millones de veces más rápido que el hombre, con generaciones medidas en minutos en lugar de décadas. Es decir, en términos de adaptación evolutiva natural, los microbios están genéticamente favorecidos para ganar la contienda.

Las enfermedades emergentes y reemergentes, así como sus agentes etiológicos, fueron identificadas después de 1960, pero su impacto potencial sobre la salud pública comenzó a llamar la atención hacia 1990, tras la primera década de la aparición del VIH, tiempo en el cual se observaron los efectos devastadores de la nueva enfermedad y reaparecieron enfermedades infecciosas conocidas como tuberculosis, malaria y sífilis, tras haber estado aparentemente bajo control por algún tiempo. Señala Ariza Suárez (2016): “en humanos han identificado 1415 especies de patógenos incluyendo 217 virus y priones, 538 bacterias y rickettsias, 307 hongos, 66 protozoarios y 287 helmintos. De estos, 868 (61 %) son de tipo zoonótico, es decir que pueden ser transmitidos entre humanos y animales, 175 especies son patógenos asociadas con enfermedades consideradas como emergentes” (Taylor et al., 2011) y más del 71 % tienen su origen en la vida silvestre (Taylor et al., 2001; Jones et al., 2008; Cutler et al., 2010).

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (2024), más del 36 % de las enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes están relacionadas con animales destinados a la alimentación; se calcula que las enfermedades zoonóticas son responsables de 2500 millones de casos de enfermedades humanas; y más del 60 % de las enfermedades humanas existentes y el 75 % de las emergentes y reemergentes son zoonóticas.

Las victorias alcanzadas por campañas biomédicas durante la primera mitad del siglo XX con la ayuda de sueros, vacunas, sulfamidas, antibióticos y plaguicidas contra algunas plagas infecciosas (poliomielitis, tuberculosis, viruela, malaria y enfermedades de transmisión sexual), dispararon el optimismo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial acerca de la posibilidad, no ya de controlar, sino incluso de erradicar las enfermedades infecciosas del planeta.

Entre 1950 y 1992 existía consenso sobre la victoria en la batalla contra las enfermedades infecciosas. Pero la experiencia con el VIH en los años ochenta, el regreso del cólera a América en 1991, el brote de peste en India en 1994 y la aparición del ébola en Zaire en 1995 crearon conciencia sobre una nueva vulnerabilidad a las epidemias debido al crecimiento poblacional, la urbanización no planificada, la resistencia a antimicrobianos, la pobreza, los cambios sociales y los rápidos desplazamientos masivos de personas (Snowden, 2008).

Por primera vez en la historia se empezaron a considerar los microbios como amenazas a la seguridad de los Estados y a la estabilidad del orden internacional; por primera vez, se clasificaron las enfermedades infecciosas como “amenaza no tradicional” a la seguridad nacional y global. Por tanto, se asumió la tarea de prever el futuro y el desafío que representarían estas enfermedades.

Según la OMS (2020), existen 20 causas principales de muerte prematura en el mundo, de las cuales la mitad de ellas son enfermedades de etiología infecciosa, siendo responsables del 70 % de estas muertes en países en vías de desarrollo. Son la tercera causa de muerte prematura en el mundo. También según la OMS, del total de 56,4 millones de defunciones en el mundo en el 2016, cuatro grupos de enfermedades transmisibles estaban entre las 10 principales causas de muerte, con 6,8 millones de las defunciones: infecciones de vías respiratorias inferiores (3 millones), enfermedades diarreicas (1,4 millón), tuberculosis (1,3 millón) y VIH/sida (1,1 millón). En conjunto, fueron la tercera de las causas principales de muerte tras la cardiopatía isquémica y los accidentes cardiovasculares, que sumaron 15,2 millones de defunciones (OMS, 2018).

Vale anotar que en el siglo XXI la OMS ha declarado ocho Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII): la pandemia de gripe H1N1 del 2009, la poliomielitis del 2014, el brote de ébola en África occidental del 2014, la epidemia del virus Zika en el periodo 2015-2016, la epidemia de ébola Kivu entre 2018-2019, la pandemia de la COVID-19 en el 2020, el brote de MPOX del 2022 al 2023 y la epidemia de MPOX del 2024. Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del 2005, los Estados tienen el deber legal de responder con prontitud a una ESPII.

Factores impulsores de enfermedades emergentes y reemergentes

Entre las causas o riesgos asociados a la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes se han identificado factores antropogénicos, ambientales, comportamentales, demográficos y biológicos. La emergencia o reemergencia de las enfermedades infecciosas responde a un complejo proceso en donde interactúan numerosos factores, como los determinantes sociales de la salud, el cambio climático y las condiciones que prevalecen y se identifican en una población (Kuri- Morales et al., 2005).

Los cambios en el uso de la tierra y el agua, el comercio de fauna silvestre, la producción intensiva y el cambio climático desempeñan un papel fundamental como impulsores de la transmisión de patógenos al aumentar las tasas de contacto entre especies silvestres y domésticas y humanos. Por su parte, la urbanización y la globalización exacerbaron los alcances de los brotes, facilitando la propagación de enfermedades infecciosas por redes comerciales y la movilidad humana (Orozco, 2024).

Propuestas para enfrentar las enfermedades emergentes y reemergentes

Desde principios del siglo XXI se consolidó el concepto de “Una sola salud” (One Health), que define algo claro hace más de un siglo: la salud de las personas, los animales y el medioambiente está estrechamente interrelacionada y es interdependiente. Este concepto es un enfoque de colaboración interdisciplinar: el objetivo es que la medicina, la medicina veterinaria, las ciencias ambientales, la entomología y otras disciplinas trabajen de manera conjunta en favor de una salud global. La colaboración multidisciplinar en todos los niveles es clave para combatir estas enfermedades. Adoptar el enfoque “Una sola salud” para la prevención de futuros brotes y la vigilancia epidemiológica y la preparación para futuras emergencias sanitarias son fundamentales para mitigar los impactos de estas enfermedades. Es imperativo preservar una salud global para protegernos de enfermedades zoonóticas, emergentes y reemergentes (Ferrara Romeo, 2024).

La OMSA (2024) recalca que las enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes pueden tener consecuencias económicas desastrosas, amenazar la seguridad sanitaria mundial y contribuir a la inseguridad alimentaria, y que se necesitan entre 22.000 y 31.000 millones de dólares anuales para aplicar medidas de prevención en todo el mundo y reducir los riesgos de salto de animales a humanos. Indica que los costos de prevención de brotes son mucho más bajos que los de su control. La prevención aporta beneficios como reducción de la morbilidad y la mortalidad de animales y humanos, reducción de probabilidad de una pandemia y otros beneficios económicos y sociales; por ejemplo, disminuir la deforestación (factor impulsor) baja las emisiones de gases de efecto invernadero y genera 4000 millones de dólares en beneficios sociales al año.

Para Ariza Suárez (2016), las perspectivas para el siglo XXI dependerán de la capacidad de generar, integrar, diseminar y aplicar el conocimiento sobre las enfermedades y su epidemiología en el entorno actual. La capacidad mundial de monitorizar estos problemas es bastante deficitaria y cada vez se dispone menos de una adecuada coordinación nacional y entre países para detectar y contener estos problemas, por lo que es importante fortalecer los procesos de vigilancia epidemiológica y de prevención. Aunque hay grandes avances en cuanto a técnicas diagnósticas y de vigilancia, tratamientos y vacunas, las amenazas siguen latentes.

Es importante recalcar que una persona puede iniciar un brote que puede propagarse velozmente a ciudades y países distantes. Ante el desafío global que plantean las enfermedades emergentes y reemergentes, debe reconocerse que ningún grupo de afecciones tiene mayor impacto que las enfermedades infecciosas y que siguen constituyendo la principal preocupación en materia de salud pública.

Otro aspecto por destacar es la seguridad de los profesionales de salud. Los brotes por SARS-CoV, MERS-CoV y EBOV, donde profesionales de la salud fueron gravemente afectados, mostraron que ese punto crítico debe mejorarse, pues si no están protegidos, no podrán ayudar a los enfermos.

Ya existe conciencia de que es cuestión de tiempo el inicio de una próxima pandemia. No sabemos cuándo, dónde ni cómo, pero ocurrirá en algún momento. La COVID-19 demostró que aún quedan lecciones por aprender y dejó abierta una pregunta: ¿estamos preparados para prevenir y responder a tiempo frente a la emergencia y la reemergencia de nuevos virus que amenazan la salud mundial?

Panorama actual de enfermedades reemergentes

Estamos frente a un escenario donde la reemergencia no es un fenómeno aislado, sino un patrón que pone a prueba la preparación de los países y la capacidad de respuesta colectiva. La combinación de baja cobertura de vacunación, mutaciones de virus y resistencia de vectores proyecta un futuro en el que la vigilancia, la innovación científica y la cooperación internacional serán decisivas para evitar que estas epidemias se conviertan en catástrofes recurrentes.

El cambio climático, la movilidad humana y la caída en coberturas de vacunación son el caldo de cultivo perfecto para que estas enfermedades reemergentes marquen un nuevo ciclo de amenazas sanitarias. Como se evidencia en el siguiente recorrido por el comportamiento reciente de las más relevantes, el reto ya no es solo controlarlas, sino anticiparlas antes de que se conviertan en la próxima gran crisis de salud pública.

Incidencia creciente y expansión global del dengue

El dengue se convirtió en una enorme carga para la salud humana: en el 2024 alcanzó un máximo histórico mundial con más de 14,6 millones de casos y más de 12.000 muertes relacionadas, donde la Región de las Américas contribuyó con una proporción significativa de la carga mundial con más de 13 millones de casos notificados ante la OMS.

Un estudio reciente sobre prevalencia del dengue estima que 5600 millones de personas corren el riesgo de contraer una infección por dengue y otros arbovirus (Lim et al., 2025). Se estima que casi la mitad de la población del mundo, alrededor de 4000 millones de personas, vive en áreas con riesgo de dengue (CDC, 2025) y se prevé que la población mundial en riesgo aumente al 63 % en el 2080 (eClinicalMedicine, 2024).

La incidencia del dengue aumentó drásticamente a escala mundial en las últimas décadas, y el número de casos notificados ante la OMS aumentó de 505.430 en el 2000 a 14,6 millones en el 2024. La gran mayoría son casos asintomáticos o leves y autocontrolados, por lo que el número real de casos está subnotificado. La enfermedad es endémica en más de 100 países.

Entre enero y julio del 2025 se reportaron a la OMS más de 4 millones de casos y más de 3000 muertes en 97 países. El dengue se encuentra en climas tropicales y subtropicales de todo el mundo, principalmente en zonas urbanas y semiurbanas, pero viene propagándose a nuevas zonas, incluida la región europea y el Mediterráneo Oriental: en el 2024 se notificaron a la OMS 308 casos en tres países europeos (Francia, Italia y España).

El aumento de incidencia y el creciente riesgo de propagación de esta epidemia se atribuye a varios factores. En primer lugar, a la cambiante distribución de vectores responsables (principalmente Aedes aegypti y Aedes albopictus), en especial hacia países que no habían padecido la enfermedad; el cambio climático que provoca aumento de temperaturas y favorece la expansión de vectores a zonas de mayor altitud y su adaptabilidad a más bajas temperaturas; precipitaciones elevadas y humedad; sistemas de salud frágiles y sobrecargados; limitaciones en vigilancia e informes, y la inestabilidad política y financiera en países con crisis humanitarias complejas y grandes movimientos de población.

La prevención y el control del dengue dependen del control vectorial, porque existe un número limitado de fármacos terapéuticos y vacunas eficaces. Es necesario realizar el control del mosquito vector del dengue mediante estrategias de gestión ambiental, química y biológica (Roy y Bhattacharjee, 2021); estas estrategias deben centrarse en las zonas de alto contacto entre humanos y vectores para minimizar la transmisión del virus. Otro componente para la prevención es la vigilancia, que proporciona la información necesaria para la evaluación de riesgos y la orientación de los programas. No existe un tratamiento específico para el dengue/dengue grave, y la detección temprana y el acceso a atención médica adecuada reducen considerablemente las tasas de mortalidad del dengue grave.

No bajar la guardia en las Américas pese a la disminución

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta la semana epidemiológica (SE) 34 del 2025, actualizados al 12 de septiembre pasado, se reportaron en la Región de las Américas 3.740.133 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 368 casos por 100.000 habitantes). Esta cifra representa una disminución del 68 % en comparación con el mismo periodo del 2024 y del 10 % con respecto al promedio de los últimos 5 años.

De los 3.740.133 casos reportados en las Américas con datos de 45 países, 1.506.903 casos (40 %) fueron confirmados por laboratorio y 5907 (0,2 %) fueron clasificados como dengue grave. Además se registraron 1886 muertes por dengue, para una letalidad del 0,050 %.

Si bien es importante esa disminución del 68 % en número de casos frente al 2024 y al promedio de los últimos 5 años, la OPS advierte que los brotes son cíclicos y pueden retornar con más fuerza, por lo que no se pueden descuidar las medidas de prevención.

En Colombia durante el 2024 hubo récord histórico en dengue

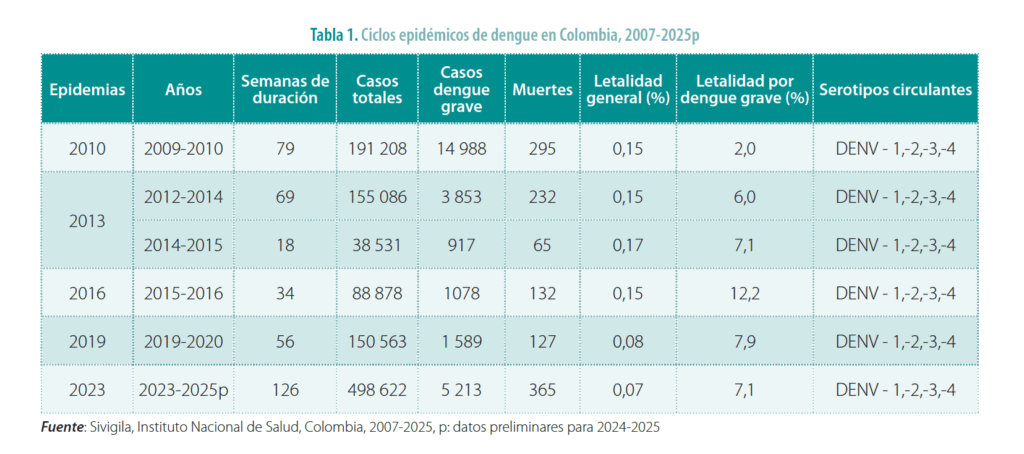

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) realiza un monitoreo rutinario de los eventos por arbovirus como dengue, Chikungunya, enfermedad por virus Zika, fiebre amarilla, entre otros. De este grupo, el evento con la mayor incidencia estimada en Colombia es dengue, condición dada por las características geográficas del país, la identificación de diferentes serotipos del virus y la presencia del vector en la mayoría de los municipios (INS, 2025a). Desde el 2007 se observa un comportamiento fluctuante de dengue en Colombia con ciclos epidémicos aproximadamente cada tres años (2010, 2013, 2016, 2019 y 2023), siendo el ciclo epidémico 2023-2025 (datos preliminares) el que registra el mayor número de casos notificados a la fecha (agosto del 2025), pero la menor letalidad por dengue en comparación con las epidemias anteriores (tabla 1) (INS, 2025b).

En el 2024 se registró la incidencia más alta de dengue en el ámbito nacional con un indicador de 969,3 casos por 100.000 habitantes: el dengue sin signos de alarma tuvo la mayor proporción con el 62,1 % (201.188 casos). El 56,8 % (21) de las entidades territoriales presentaron un comportamiento similar al nacional, presentando en el 2024 una incidencia de dengue superior con respecto a su histórico (2015-2023), entre las que se encuentran: Vichada, Putumayo, Cartagena, Cundinamarca, Caquetá, Huila, Tolima, Norte de Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Quindío, Nariño, San Andrés y Providencia, Cali, Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Buenaventura.

En el periodo epidemiológico VIII del 2025, la incidencia de dengue a escala nacional es de 288,8 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo, con el 62,8 % (60.500 casos) de dengue sin signos de alarma, un 36,3 % (34.961 casos) con signos de alarma y el 1,0 % (930 casos) de dengue grave. Vichada, Guaviare, Meta y Putumayo presentan las mayores incidencias, con tasas superiores a 800 casos por 100.000 habitantes. En el ámbito nacional se observa un descenso del 60 % en la notificación de casos con respecto al mismo periodo del 2024, cuando se notificaron 247.953 casos.

De acuerdo con el análisis de problemas realizado por las entidades territoriales, en el 2025 el mayor número de situaciones problema identificadas frente al dengue han estado relacionadas con los servicios de salud y las características del individuo.

Erradicación de la malaria sigue siendo un desafío para la salud mundial

No existe una fórmula mágica para eliminar la malaria, pero sabemos cómo erradicarla y debemos avanzar hacia su eliminación. Este es el llamado de la OMS frente a esta enfermedad; aunque se han evitado 2200 millones de casos de malaria y 12,7 millones de muertes en todo el mundo desde el 2000, y a junio del 2025 han sido declarados libres de malaria 46 países y un territorio y muchos otros avanzan hacia su eliminación, los avances actuales hacia los principales objetivos mundiales son insuficientes y la enfermedad sigue siendo una grave amenaza para la salud mundial, en particular en África (OMS, 2024a).

Casi la mitad de la población mundial vive en regiones donde la malaria es endémica, pero también pueden producirse brotes de infección local en regiones donde no es endémica, como Estados Unidos. Por tanto, la malaria representa un importante problema de salud pública mundial. Los recientes avances en la lucha contra la malaria incluyen la introducción de vacunas para prevenir la infección en niños que habitan regiones donde es endémica; sin embargo, los logros son atenuados por las adaptaciones de parásitos y vectores. Los desafíos resultantes incluyen una reducción en la confiabilidad de las pruebas de diagnóstico rápido, la aparición de resistencia parcial a la artemisinina en Plasmodium falciparum y resistencia a los insecticidas en los mosquitos vectores (Daily y Parikh, 2025).

La OMS advierte que los avances futuros y las décadas de logros obtenidos están en peligro, porque los fenómenos meteorológicos extremos, los conflictos, las emergencias humanitarias y las dificultades económicas están interrumpiendo los esfuerzos de control de la malaria en muchos países endémicos, dejando a decenas de millones de personas con acceso limitado a los servicios necesarios para prevenir, detectar y tratar la enfermedad. Y, sin tratamiento oportuno, la malaria puede agravarse rápidamente y causar la muerte.

Cambio de paradigma en malaria: pasar del control a la eliminación

“En malaria estamos en un cambio de paradigma: pasamos de hablar de control a hablar de eliminación de la malaria, el reto sigue”. Así lo afirmó Rubén Santiago Nicholls Orejuela, experto de OMS/OPS, durante el I Congreso Nacional sobre Enfermedades Trasmitidas por Vectores realizado en Bogotá el pasado 26 de agosto.

Luego de destacar logros alcanzados en la lucha contra esta enfermedad, explicó que el reto actual es acelerar la erradicación de la malaria, empezando por eliminar la transmisión por P. falciparum antes de que genere resistencia a las terapias combinadas basadas en artemisinina (TCA), principal arma terapéutica para tratarla, porque en África ya hay resistencia. Reiteró que la población más susceptible son los trabajadores de cultivos ilícitos y de minería legal e ilegal de oro, en zonas alejadas y dispersas.

Anotó que en las Américas cinco países ya fueron certificados como libres de malaria, luego de que Suriname se convirtiera el pasado 30 de junio en el primer país de la región amazónica en recibir la certificación, después de casi setenta años de compromiso de su Gobierno y su pueblo para eliminar la enfermedad en sus vastas pluviselvas y sus distintas comunidades.

Agregó que municipios de Brasil, Colombia y otros países amazónicos y de Centroamérica avanzan para alcanzar en próximos años la meta de libre de malaria. Entre los países próximos a lograrlo en el 2025 están: Costa Rica, México, Ecuador y República Dominicana.

También señaló que para acelerar la eliminación de la malaria en las Américas deben adelantarse cambios operacionales: consolidar los territorios libres de malaria, ampliar el acceso a diagnóstico y tratamiento, hacer intervenciones reactivas y quimioprevención como aceleradores del proceso, hacer control vectorial en contextos seleccionados y reducir recaídas de forma más eficaz. El principal cambio para pasar del control a la eliminación es ampliar el acceso al diagnóstico y el tratamiento: es clave contar con diagnóstico permanente donde hay casos con pruebas diagnósticas reactivas (PDR), antimaláricos disponibles 24/7 en comunidades, innovar en logística y supervisión, y hacer microepidemiología y microplanificación. Es esencial lograr compromiso político, cambios regulatorios, alianzas con otros actores, cambiar normas técnicas y ejercer gobernanza multinivel.

Comportamiento de la malaria en Colombia

En Colombia la transmisión de malaria es del tipo de zonas inestables con patrones endemo-epidémicos variables y focales en las regiones ecoepidemiológicas. El comportamiento de la morbilidad por malaria en los últimos 25 años mantuvo una tendencia descendente y registró un comportamiento con promedios anuales de 50.000 a 100.000 casos.

Desde 1974 predominan los casos de malaria producidos por Plasmodium vivax (del 60 % al 65 %), aunque en regiones como la costa Pacífica predomina el P. falciparum. La transmisión de malaria en el país se caracteriza por la presencia de ciclos epidémicos que ocurren cada 2 a 7 años, relacionados con la ocurrencia del fenómeno del Niño-Oscilación Sur.

En los últimos años se mantuvo una tendencia al descenso, pasando de 171.960 casos en el 2000 a 50.301 casos en el 2017, alcanzando una reducción cercana al 70 % en el número de casos. Durante este periodo se presentaron dos aumentos en el número de casos: el primero en el 2010, asociado al mejoramiento de la red diagnóstica en los departamentos endémicos del país (Proyecto Malaria Colombia); el segundo en el 2016, debido a la intensificación de la minería ilegal en los departamentos de la región Pacífica, sobre todo en el Chocó (15 de 31 municipios), que reporto el 67 % de los casos registrados en el país.

Históricamente, las regiones más afectadas con los principales focos de transmisión de malaria están en la región Pacífica (Chocó, Cauca, Nariño y Buenaventura) con el 50-60 % de los casos, seguida por la región Urabá-Bajo Cauca-Alto Sinú (Antioquia y Córdoba) con el 20-30 %, la Amazonia con el 5-10 %, la región Orinoquia-Centro Oriente y Atlántica con el 5 %, y la frontera colombo-venezolana (Norte de Santander y casos de Venezuela) con el 1-2 %.

En los últimos dos años Colombia estuvo en situación de brote, por lo que registró un alto número de casos el año anterior. En el 2024 el país enfrentó un brote de malaria, reportando 135.290 casos, de los cuales 1872 fueron complejos y 28 resultaron en fallecimientos.

En el 2025, a la SE 38 se notificaron 58.260 casos, de los cuales 57.215 son de malaria no complicada y 1045 de malaria complicada. Predomina la infección por Plasmodium vivax con el 67,6 % (39.370), seguido de Plasmodium falciparum con el 31,3 % (18.209) e infección mixta con 1,2 % (681). No se encontraron focos de Plasmodium malariae. Según el análisis del último periodo epidemiológico, el país se encuentra en situación de seguridad por malaria, según lo muestra el canal endémico. Cabe recordar que el diagnóstico y el tratamiento de la malaria son gratuitos en Colombia.

Reemergencia de fiebre amarilla en Sudamérica: Brasil y Colombia los más afectados

La reemergencia de la fiebre amarilla en el 2024 y el 2025 en Sudamérica evidenció que los brotes de esta enfermedad constituyen un riesgo “alto” para la salud pública en esta región, según la OPS/OMS, y que Brasil y Colombia son los países más afectados.

En el 2024, los casos de fiebre amarilla en humanos se registraron principalmente en la región amazónica de Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana y Perú. Pero en el 2025, la mayoría de los casos se detectaron en el estado de São Paulo, en Brasil, y en el departamento de Tolima, en Colombia, regiones que se encuentran fuera de la región amazónica de ambos países (OPS, 2025).

Considerando este aumento de casos humanos reportados en el 2025 en países de la Región de las Américas, incluyendo los casos identificados por fuera de la región amazónica, la OPS/OMS hizo un llamado a los Estados miembros a fortalecer la vigilancia en zonas enzoóticas, vacunar a las poblaciones en riesgo y garantizar que los viajeros a zonas de riesgo estén correctamente informados y protegidos. También se resalta la necesidad de fortalecer el manejo clínico, con énfasis en la detección y el tratamiento oportuno de los casos graves. Y, por último, se recomienda disponer de dosis de reserva, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas en cada país, para garantizar una respuesta rápida ante posibles brotes.

Hasta el pasado 25 de mayo se notificaron 235 casos humanos confirmados en 5 países de las Américas, incluyendo 96 defunciones (tasa de letalidad [TL] del 41 %): Bolivia (4 casos, incluyendo 2 defunciones), Brasil (111 casos, incluyendo 44 defunciones), Colombia (74 casos, incluyendo 31 defunciones), Ecuador (8 casos, incluyendo 6 defunciones) y Perú (38 casos, incluyendo 13 defunciones) (OPS, 2025).

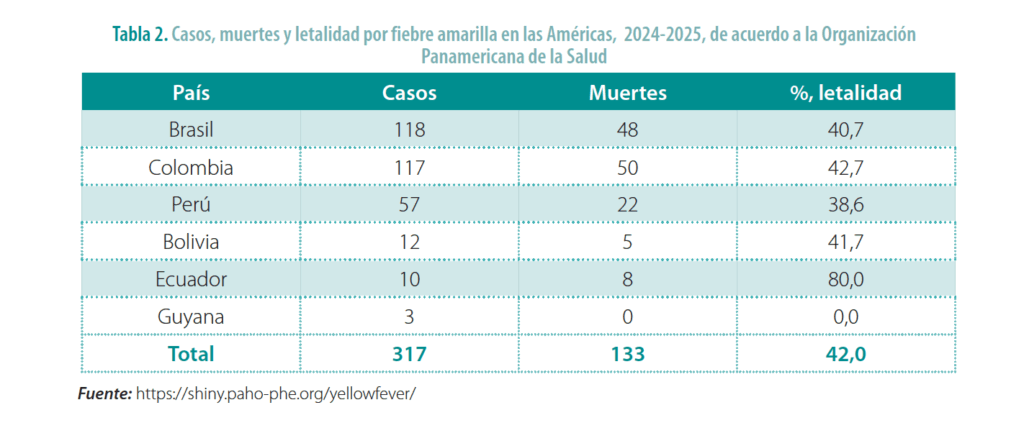

Rodríguez-Morales y Navarro (2025), con datos de la OPS, indican que durante el 2025 y hasta el 10 de julio, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador notificaron brotes de fiebre amarilla que suman 317 casos, concentrados en regiones selváticas y rurales, con 133 muertes (42 %) (tabla 2).

Tabla 2. Casos, muertes y letalidad por fiebre amarilla en las Américas, 2024-2025, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud

Alerta por la expansión de fiebre amarilla fuera de la Amazonía

Para las autoridades de salud es muy preocupante que esta enfermedad asociada históricamente con la región amazónica haya comenzado a afectar zonas montañosas, subtropicales y próximas a centros urbanos. Mucho más cuando esta expansión geográfica viene acompañada de un aumento en la letalidad y la aparición de epizootias (muertes de primates no humanos), lo cual revela una reactivación del ciclo selvático del virus que podría derivar en brotes urbanos si no se actúa con rapidez.

Estos casos presentados más allá de la Amazonía reflejan un brote caracterizado por la aparición en zonas que no reportaron la enfermedad en décadas, como los focos en el estado de São Paulo (Brasil) y el departamento de Tolima (Colombia) con zonas montañosas del Parque Natural Regional Bosque de Galilea. Perú registró casos en las ecorregiones de Yungas y Ecuador reportó muertes en cantones cercanos a sus fronteras con Colombia y Perú. Esta coincidencia geográfica sugiere una posible transmisión transfronteriza.

El aumento de casos coincide con actividades humanas en ecosistemas selváticos —como agricultura y turismo rural— donde la presencia del mosquito vector y de reservorios animales (como monos) facilita la transmisión. Por eso la vigilancia de epizootias ha sido clave para anticipar brotes, ya que los primates son especialmente sensibles al virus.

Aunque la vacunación es una de las intervenciones más eficaces de prevención, la gran mayoría de los casos en el 2024 y el 2025 no tenían antecedentes de vacunación. Es fundamental lograr coberturas de vacunación de al menos el 95 % en las poblaciones de áreas de riesgo. Antes de la pandemia de la COVID-19, la cobertura de vacunación en los países endémicos de las Américas oscilaba entre el 57 % el y 100 % en niños de 9 a 18 meses de edad; sin embargo, 10 de los 12 países endémicos tenían coberturas inferiores al 95 % recomendado. Entre el 2020 y el 2023 estas tasas disminuyeron más, dejando sin protección a una proporción considerable de la población. Y aunque la capacidad de vacunación en los países endémicos ha mejorado, el suministro limitado en el ámbito mundial de la vacuna contra la fiebre amarilla es un desafío, pues las existencias actuales no permiten cubrir la demanda en las Américas ni en África.

Rodríguez-Morales y Navarro (2025) sostienen que los brotes recientes de fiebre amarilla no generaron epidemias urbanas de gran magnitud, y mantuvieron cifras preocupantes pero limitadas en comparación con la población potencial susceptible y la presencia de vectores urbanos. Ni en el estado de São Paulo en Brasil ni en los departamentos de Tolima, Putumayo y Meta se documentó transmisión urbana sostenida ni brotes masivos urbanos.

Los autores en su investigación cuestionan por qué, a pesar de la presencia ubicua de Aedes, no se observa una transmisión explosiva urbana como ocurrió en el siglo XIX. Señalan que estudios experimentales sugieren que el virus de fiebre amarilla no se replica con la misma eficiencia en poblaciones urbanas de A. aegypti como sí lo hacen otros flavivirus como dengue o Zika.

Agregan que, en un contexto de cambio climático, la expansión altitudinal y latitudinal de los vectores y hospedadores vertebrados podría modificar los patrones de riesgo, por lo que zonas previamente libres de transmisión podrían volverse vulnerables en el futuro cercano: “podríamos enfrentar escenarios de transmisión urbana sostenida con potencial epidémico elevado, especialmente en ciudades densamente pobladas y con baja cobertura vacunal”.

Rodríguez-Morales y Navarro afirman que, fortaleciendo estrategias de vigilancia entomológica, vacunación masiva en poblaciones de riesgo y detección temprana de epizootias en primates no humanos, se podrá evitar el resurgimiento de grandes epidemias urbanas, un riesgo latente en el complejo escenario ecoepidemiológico sudamericano.

Colombia: brotes históricos y recurrentes que aumentaron en los últimos años

En Colombia la incidencia de fiebre amarilla ha disminuido gradualmente con brotes cada seis años y con tendencia a un comportamiento estacional, con dos picos en el año de diciembre a enero y de julio a agosto.

En el 2025, hasta el periodo epidemiológico VIII se confirmaron 107 casos para Colombia y 3 para el exterior (2 para el estado de Apure y 1 para el estado de Amazonas), y se descartaron 1815 casos por laboratorio. El 79,4 % (n = 85) se dio en hombres y el 20,5 % (n = 22) en mujeres. El 100 % de los casos (n = 107) fueron de ciclo selvático y el 90,6 % (n = 97) procedían de zonas rurales dispersas y centro poblado. El 83,18 % de los casos (n = 89) requirió hospitalización. Solo el 7,47 % (n = 8) tenía antecedente de vacuna. El 90,6 % (n = 97) de los afectados estaban afiliados al régimen subsidiado y el 9,35 % (n = 10) al régimen contributivo. Por departamento, 97 casos se presentaron en Tolima, 4 en Putumayo, 3 en Meta, 1 en Cauca, 1 en Guaviare y 1 en Caldas. La incidencia de casos por 100.000 habitantes en Colombia es 0,84 (INS, 2025c).

Ante la circulación activa del virus de fiebre amarilla en varias regiones del país en el 2024 y el 2025, y el riesgo de expansión a centros urbanos, el Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria y adoptó medidas para su prevención y control con el objetivo de proteger la vida de la población, contener la propagación del virus y mitigar sus efectos sobre la salud pública. Según la Resolución 691 del 16 de abril del 2025, la emergencia sanitaria regirá hasta que transcurran al menos ocho semanas epidemiológicas sin casos humanos ni epizootias.

Actualmente, el Gobierno de Colombia trabaja bajo los lineamientos internacionales con un grupo de expertos regionales en fiebre amarilla, para ir de la mano y acorde con el desarrollo del evento en las Américas, ya que en Brasil se registra un comportamiento similar del brote. Las medidas de respuesta inmediata están enfocadas en interrumpir la transmisión para que las personas no sigan enfermando y muriendo.

2025: reemergencia mundial del sarampión como amenaza sanitaria

En el 2025 se registra tendencia al alza en la ocurrencia de casos de sarampión en todo el mundo, creciendo de manera exponencial en algunos países. El riesgo de brotes se debe a factores como la circulación del virus a nivel global (en el 2024 se confirmaron más de 320.000 casos, según la OMS), la baja cobertura de vacunación, el aumento global de la movilidad de personas, y en la región de las Américas la similitud de síntomas del sarampión con otras enfermedades como dengue, lo que podría dificultar la correcta identificación de los casos.

El sarampión es la quinta enfermedad eliminada de las Américas, después de la viruela (1971), la polio (1994) y la rubéola y el síndrome de la rubéola congénita (2015). En los cinco casos, fue la primera región del mundo en lograr su eliminación. La mayoría de los países miembros de la OPS introdujeron la vacuna triple vírica contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR) entre 1980 y principios de la década del 2000.

Actualmente, de acuerdo con los datos mensuales de vigilancia de sarampión y rubéola de la OMS, hasta el 9 de septiembre del 2025 se notificaron 360.321 casos sospechosos de sarampión en 173 Estados miembros de las seis regiones de la OMS, de los cuales 164.582 (45,6 %) fueron confirmados. El 34 % de los casos están en el Mediterráneo Oriental, seguido por África con el 23 % de los casos y Europa con el 18 % de los casos.

En las Américas, en el 2025 entre la SE 1 y la SE 37 confirmaron 11.313 casos de sarampión, incluyendo 23 defunciones, en 10 países: Argentina (35 casos), Belice (34 casos), Bolivia (320 casos), Brasil (28 casos), Canadá (4849, incluyendo una defunción), Costa Rica (1 caso), Estados Unidos (1454, incluyendo 3 defunciones), México (4553 casos, incluyendo 19 defunciones), Paraguay (35 casos) y Perú (4 casos). Canadá, México y Estados Unidos concentran el 96 % de los casos. El total indica un aumento de 31 veces en comparación con los 358 casos notificados en el mismo periodo del 2024 (OPS, 2025).

Los brotes actuales se asocian a dos genotipos del virus del sarampión, uno identificado en ocho países, especialmente en comunidades menonitas de Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Como el sarampión es altamente contagioso, se propaga rápidamente en poblaciones no vacunadas, especialmente en niños, pero los datos recientes muestran aumento de casos fuera de estos grupos, evidenciando su expansión.

En Colombia aumenta reporte de casos sospechosos

Para el periodo 2022-2024, en Colombia el reporte de casos sospechosos de sarampión y rubéola presentó tendencia al incremento. A la SE 9 del 2025 no se habían confirmado casos para sarampión y rubéola, pero se habían notificado 148 casos sospechosos al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) (Acevedo Durán, 2025).

Colombia fue certificada como libre de sarampión autóctono en el 2014. Ante la alerta regional y el riesgo de casos importados de interés en salud pública como sarampión y rubéola, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y el Instituto Nacional de Salud (INS), expidieron la Circular Externa del 16 de abril del 2025, que imparte directrices a los actores del sistema de salud, autoridades departamentales y municipales, el INS y puntos de entrada internacional.

Desde el 2011, cuando Colombia registró el último brote de sarampión con un caso importado y solo 5 secundarios, ha habido 3 casos importados —el más reciente en el 2015—, sin tener hasta el momento casos asociados en la población nacional. Esta situación refleja una adecuada vigilancia epidemiológica del personal de salud y buena cobertura de vacunación.

El pasado 31 de mayo, el INS desmintió versiones de redes sociales y medios de comunicación sobre un supuesto caso importado de sarampión, afirmando que fue una alerta sanitaria falsa y no refleja la situación epidemiológica actual: “hasta la fecha, no tenemos ningún caso confirmado de sarampión en nuestro país. Invitamos a la población y a la ciudadanía a que no compartan este tipo de información, ya que puede generar zozobra e incertidumbre en noticias que posiblemente no tienen un sustento científico”, indicó Diana Marcela Pava, directora del Instituto.

La OPS recuerda que la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita sigue siendo una prioridad de salud pública para las Américas. Por ello, es esencial que todos los países trabajen juntos para cerrar las brechas de inmunidad y garantizar que ninguna persona quede desprotegida ante esta enfermedad sumamente contagiosa y grave, pero prevenible mediante vacunación. La organización monitorea la situación y apoya los esfuerzos de los países en temas de vacunación, vigilancia y respuesta rápida ante brotes, con el objetivo de evitar la propagación y la reintroducción del sarampión y así proteger la salud de la población.

El brote más grande de Chikungunya en el 2025 se concentró en Sudamérica

Durante el 2025 se reportaron brotes de Chikungunya en varias regiones del mundo, algunos de gran magnitud. Hasta mediados de agosto se notificaron aproximadamente 270.000 casos a escala global, con reporte en África, Américas, Europa, Pacífico Occidental y Sudeste Asiático. En 14 países de las Américas entre la SE 1 y la SE 33 del 2025 notificaron 212.029 casos sospechosos, con 124.942 casos (probables y confirmados), incluidas 110 defunciones, concentrando el brote más grande en Sudamérica con más del 97 % de los casos.

La fiebre de Chikungunya (también llamada artritis epidémica) se detectó en Tanzania en 1952 y en el 2013 se introdujo en las Américas, donde se extendió a la mayoría de las áreas con presencia de vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus o mosquito tigre. A nivel global, desde las primeras detecciones y hasta diciembre del 2024 se documentó la transmisión autóctona del virus Chikungunya en 119 países y territorios, en las seis regiones de la OMS.

Los brotes más grandes en Sudamérica están asociados a los genotipos asiático y África Oriental/Central/Sur (ECSA), lo que refleja una evolución del patrón observado desde el 2014. Casos en el océano Índico, Europa y Asia elevan el riesgo de reintroducción y propagación en nuevas áreas con condiciones favorables para la transmisión.

En Colombia, entre la SE 1 y la SE 32 del 2025 se notificaron 44 casos de Chikungunya, de los cuales 35 fueron confirmados por clínica, no se registran casos confirmados por laboratorio. Los casos confirmados se reportaron en Tolima (n = 7 casos), Antioquia (n = 4 casos), Cundinamarca (n = 3 casos), Putumayo (n = 3 casos), Meta (n = 3 casos), Cauca (n = 2 casos), Sucre (2 casos), y en Guaviare, Caldas, Santa Marta, Santander, Bolívar, Guainía, Vichada, Boyacá, Cartagena, Cali y Huila (un caso cada uno). Del total, el 63 % (n = 22) correspondió a mujeres, y el grupo etario con mayor proporción de casos fue el de 10 a 19 años (25,71 %, n = 9). No se han registrado defunciones. La incidencia acumulada en el ámbito nacional hasta la SE 32 fue de 0,11 casos por 100.000 habitantes, lo que representa un aumento relativo del 10 % comparado con el mismo periodo del 2024 (0,10 casos por 100.000 habitantes).

Virus Oropouche llega a nuevas zonas con poblaciones susceptibles en las Américas

En el 2025, entre la SE 1 y la SE 30 (del 1.º de enero al 27 de julio) se notificaron 12.786 casos confirmados de Oropouche en 11 países de la Región de las Américas: Brasil (n = 11.888 casos, incluyendo 5 defunciones), Canadá (n = 1 caso importado), Chile (n = 2 casos importados), Colombia (n = 26 casos), Cuba (n = 28 casos), Estados Unidos (n = 1 caso importado), Guyana (n = 1 caso), Panamá (n = 501 casos, incluyendo una defunción), Perú (n = 330 casos), Uruguay (n = 3 casos importados) y Venezuela (n = 5 casos). Se presentaron casos autóctonos en 6 países, incluso en áreas fuera de las zonas históricas de transmisión: Brasil, Colombia, Cuba, Panamá, Perú y Venezuela.

El virus fue descrito por primera vez en 1955 en La Vega de Oropouche, en Trinidad y Tobago. Desde entonces se presentan brotes de aparente patrón estacional en regiones rurales y urbanas de Brasil, Perú, Guayana Francesa, Trinidad y Tobago, Ecuador, Panamá y Colombia, con condiciones ecoepidemiológicas que favorecen la transmisión. En los últimos años los brotes se concentraron en países de la región amazónica, reflejando la creciente propagación y circulación sostenida de este virus transmitido principalmente por el jején Culicoides paraensis, ya ampliamente distribuido en la Región de las Américas.

La expansión del virus a áreas no endémicas, como regiones urbanas de Cuba, se favorece por factores como el cambio climático, la deforestación y la urbanización en áreas selváticas, que facilitan la proliferación del vector.

Esta enfermedad viral reemergió en las Américas a finales del 2023, y en el 2024 y el 2025 se expandió hacia áreas no afectadas anteriormente, fuera de la Amazonía; esta expansión recalca la necesidad de fortalecer la vigilancia, incorporando análisis espaciales y temporales, así como herramientas geoespaciales para detectar cambios en la distribución de los vectores y casos. En el 2024, en las Américas se registraron 16.239 casos en 11 países y un territorio, incluyendo 4 defunciones.

En Colombia, a la SE 18 del 2024 se identificaron 38 casos de infección en pacientes procedentes de los departamentos de Amazonas (33 casos en Leticia y 2 en Puerto Nariño), Caquetá (1 en Florencia), Meta (1 en Guamal) y 1 caso procedente del exterior (Tabatinga, Brasil), en 605 muestras de casos de dengue descartados, procedentes de 19 departamentos. El 61 % de los casos correspondieron a hombres y cerca del 80 % entre los 10 y 29 años: todos presentaron cuadros clínicos leves, ninguno fue hospitalizado y su condición final es vivo. Dada esta situación en el país, se sugirieron recomendaciones para la detección de circulación en otras regiones y el seguimiento de los cuadros clínicos.

Dado que los casos de Chikungunya, Oropouche y dengue pueden presentarse en un mismo territorio, pero son enfermedades transmitidas por vectores con hábitos y características distintas, debe analizarse su distribución espacial para obtener una respuesta más rápida y focalizada en las áreas más afectadas. La información sobre puntos críticos de transmisión de estos virus permite orientar acciones de control intensivo de vectores. La circulación simultánea de estas y otras arbovirosis aumenta el riesgo de brotes, complicaciones y muertes en poblaciones vulnerables.

La vigilancia entomológica permite identificar las principales especies vectores involucradas en la transmisión, medir su densidad en las áreas de riesgo y evaluar el impacto de las medidas de control implementadas.

Se debe conseguir el apoyo de la comunidad en la prevención de dengue, Chikungunya, Oropouche y Zika, por lo que es menester alentar a los miembros de los hogares a eliminar las fuentes de reproducción de mosquitos domiciliarios para reducir su proliferación.

Los pacientes infectados por estos virus son el reservorio de la infección para otras personas en sus hogares y la comunidad. Es necesario comunicar a los enfermos, sus familias y a la comunidad afectada acerca del riesgo de transmisión y las maneras de prevenir el contagio mediante la disminución de vectores y el contacto entre el vector y las personas. Es importante reforzar estas medidas en mujeres embarazadas, dado el riesgo de transmisión vertical de Oropouche y Zika.

Desafíos de la eliminación de Chagas en las Américas, región más afectada del mundo

Con más de 7.000.000 de personas infectadas en todo el mundo y una alta tasa de mortalidad, pues se calcula que cada año causa la muerte a 10.000 personas y que más de 104.000.000 de personas corren el riesgo de contraerla anualmente, la enfermedad de Chagas representa otra importante amenaza para la salud pública.

Considerada “enfermedad silenciosa y silenciada”, ya que la mayoría de los infectados no presentan síntomas o son muy leves, era una patología endémica en 21 países tropicales y subtropicales de las Américas, pero los cambios socioambientales, el aumento de la movilidad humana y las migraciones la llevaron a Canadá, Estados Unidos, varios países europeos y algunos del Pacífico Occidental, África y el Mediterráneo Oriental. Ya se detecta en 44 países.

Esta enfermedad desatendida se transmite por medio de triatominos (vía vectorial), por vía oral (mediante alimentos), durante el embarazo o parto (transmisión congénita), a través de la sangre o productos sanguíneos, por trasplante de órganos y por accidentes de laboratorio.

En Colombia en el 2018, en una población de 48.000.000 de personas, 8.000.000 estaban expuestas al vector y unas 450.300 estaban infectadas. De estas, más o menos 100.000 mujeres en edad fértil, 809 nuevos casos de infección por transmisión congénita y unas 113.000 con infección y cardiopatía chagásica.

En el 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció Chagas como enfermedad tropical desatendida, lo que facilitó su consideración como problema de salud pública mundial y fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento antiparasitario tempranos, así como la atención integral, el seguimiento psicosocial y las actividades de información, educación y comunicación. En la Hoja de Ruta para Enfermedades Tropicales Desatendidas 2021-2030 se incluyó Chagas entre las afecciones por eliminar como problema de salud pública. Para aumentar la detección temprana es fundamental evaluar los medios de diagnóstico disponibles y los algoritmos más eficaces en función de costos. La innovación, la investigación, el desarrollo y la evaluación de nuevos medios de diagnóstico y medicamentos pueden agilizar su eliminación. Además, son esenciales los sistemas nacionales de información para monitorear el número de casos agudos y crónicos y las vías de transmisión activas, pero solo están implantados en 6 de los 44 países notificados.

Se avanza hacia la eliminación de la leishmaniasis

La leishmaniasis sigue siendo un importante problema de salud en las Américas, África Oriental, África del Norte y Asia Occidental y Sudoriental. Es una de 10 principales enfermedades tropicales desatendidas con más de 12.000.000 de personas infectadas, y se calcula que cada año hay entre 700.000 y 1.000.000 de casos nuevos.

Afecta a algunas de las poblaciones más pobres del planeta y está asociada a factores como malnutrición, desplazamientos de población, malas condiciones de vivienda, debilidad del sistema inmunitario y bajos recursos, pero también a elementos sociales, ambientales y climáticos.

Esta enfermedad de transmisión vectorial, causada por el parásito Leishmania, infecta humanos y animales con la picadura del insecto flebótomo hembra del género Lutzomyia. Tiene 3 formas de presentación clínica: cutánea (LC), mucosa (LM) y visceral (LV); esta última es la forma más grave, sin tratamiento es mortal en más del 95 % de los casos. La mayoría de los casos de LV se dan en Brasil, el este de África y la India. Se calcula que anualmente se producen en todo el mundo entre 50.000 y 90.000 nuevos casos, de los que solo se notifican a la OMS entre un 25 % y un 45 %.

En el periodo 2001-2023 se reportaron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 1.178.436 casos de LC y LM, con un promedio de 51.236 por año. En ese período se registraron 73.092 casos nuevos de LV, con promedio anual de 3.178 casos y letalidad cercana al 8%, la más alta al comparar otros continentes.

Colombia se unió en el 2019 a la meta de la OMS de eliminación de la LV como problema de salud pública medida en términos de cero muertes, que se mantiene para Asia y África. Al 2031, 12 municipios lograrán condiciones de eliminación como problema de salud pública y se reducirá la tasa de letalidad acumulada por LV primaria a menos del 1 %.

Según datos del Instituto Nacional de Salud (Mayorga Mogollón, 2025), en la última década la incidencia nacional de LC descendió el 5,8 % anual y el número de casos de LV disminuyó el 16,9 % cada año. Se destaca que en el 2024 y hasta el periodo epidemiológico VI del 2025, la letalidad de LV es del 0 %, hito que demuestra el avance de Colombia hacia la eliminación de la leishmaniasis visceral como problema de salud pública.

A la semana epidemiológica (SE) 24 del 2025 se notificaron 2903 casos de LC, cuya incidencia nacional sin incluir 6 casos procedentes del exterior es de 29,57 por 100.000 habitantes en riesgo, según la población en riesgo estimada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Del total de casos, el 5,0 % corresponde a mineros, el 18,2 % a agricultores y el 20,2 % (587) a militares (hombres de 18 a 44 años, con promedio de edad de 24,2 años).

Por otra parte, se notificaron 38 casos de LM hasta la SE 24 del 2025. La incidencia nacional es de 0,39 casos por 100.000 habitantes en riesgo, según la población en riesgo estimada por el Ministerio de Salud. El promedio de edad de las personas con este tipo de leishmaniasis es de 38,1 años. Y hasta la SE 24 del 2025 se confirmaron 2 casos de LV procedentes de Ovejas y Chalán en Sucre (un niño de 5 años y una niña de 6 meses).

Del total de casos notificados, el 98,3 % corresponde a LC, el 1,6 % a LM y el 0,1 % a LV. Las frecuencias más altas de LC ocurren en hombres de 20 a 49 años, en personas procedentes de área rural y en afiliados al régimen subsidiado. El porcentaje de tratamiento de leishmaniasis cutánea notificado en Colombia es del 93,1 %.

Otras enfermedades emergentes y reemergentes en Colombia por alertas internacionales

El Instituto Nacional de Salud (INS) mantiene una vigilancia activa de las enfermedades emergentes y reemergentes notificadas por alertas internacionales. Aunque muchas de ellas tienen origen en otras regiones, varias tienen presencia o riesgo potencial en Colombia, lo que exige mantener la preparación del sistema de salud frente a eventuales brotes.

- Mpox o viruela símica: La Mpox, causada por un Orthopoxvirus, reapareció con fuerza en el 2022, generando más de 100.000 casos en 120 países y más de 220 muertes. Aunque en el 2025 la incidencia ha disminuido, la enfermedad sigue bajo observación. En Colombia la transmisión se ha dado principalmente por contacto piel a piel, sobre todo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, grupo que concentró el 81 % de los casos. El 98 % presentó síntomas leves, sin muertes reportadas. No hay circulación del clado 1b en el país y los casos actuales son importados.

- Poliovirus derivados de vacuna: Pese a la iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis de 1988, persiste la amenaza por poliovirus salvajes y derivados de vacuna. Existen actualmente brotes en 35 países y dos naciones con transmisión endémica. En Colombia el último caso por virus derivado se registró en el 2018. La OPS recomienda mantener coberturas de vacunación superiores al 95 %, reforzar la vigilancia de parálisis flácida aguda y actualizar los planes de respuesta ante posibles importaciones.

- Focos de influenza altamente patógena en aves A(H5N1): Representa un riesgo para la salud pública debido a su potencial zoonótico. Aunque no se ha confirmado transmisión entre humanos ni casos en personas en Colombia, el país mantiene una vigilancia activa por la posibilidad de contagios esporádicos a partir de aves infectadas.

- Encefalitis equinas: La detección de focos de encefalitis equina del oeste (EEO)en Argentina y Uruguay, y un caso humano de encefalitis equina venezolana (EEV) en Panamá, reactivaron la alerta regional. En Colombia el último brote de EEV se registró en el 2016 en Santander, con cuatro menores afectados. La OPS advierte sobre el riesgo de reintroducción por su alta capacidad de propagación.

- Streptococcus pyogenes: Esta bacteria, conocida como Streptococcus del grupo A, causa desde infecciones leves hasta cuadros invasivos severos. En el 2022 y el 2023 se reportó un incremento de casos en Europa y el Cono Sur. En Colombia entre el 2018 y el 2023 se analizaron 2173 aislamientos invasivos en 27 departamentos, sin evidenciar aumentos inusuales. Se insiste en mantener la vigilancia, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.

- Síndrome de Guillain-Barré: En el 2023 Perú declaró emergencia sanitaria ante un incremento de casos de este síndrome, un trastorno neurológico poco frecuente pero potencialmente grave. Aunque Colombia no reporta incremento de casos, las autoridades sanitarias siguen atentas a la evolución regional.

- Virus de Marburgo: Este virus, similar al del ébola, provocó brotes esporádicos en África entre el 2021 y el 2023, con alta letalidad. Los episodios en Guinea, Ghana y Guinea Ecuatorial fueron controlados mediante rastreo intensivo y aislamiento de contactos. En Colombia no se han confirmado casos ni emitido alertas.

El panorama epidemiológico evidencia que, aunque Colombia no enfrenta actualmente brotes graves de estas enfermedades, su vigilancia constante es crucial. La globalización, el cambio climático y la movilidad humana continúan facilitando la reaparición de agentes infecciosos. Mantener coberturas de vacunación elevadas, fortalecer la red de laboratorios y garantizar la respuesta oportuna son pilares esenciales para proteger la salud pública nacional.

Referencias

Acevedo Durán, Y. J. (2025). Sarampión y rubéola. Boletín Epidemiológico Semanal (BES) – Semana Epidemiológica 10. Del 02 al 08 de septiembre de 2025. Instituto Nacional de Salud.

Ariza Suárez, A. C. (2016). Enfermedades emergentes y reemergentes en el mundo: una mirada a sus principales causas. Conexión Agropecuaria, 6(2), 35-55.

Arrizabalaga, J. (2021). El desafío de las enfermedades (re)emergentes, los límites de la respuesta biomédica y el nuevo paradigma de salud global. História, Ciências, Saúde, 28(1), 255-281.

Bhatt, S., Gething, P. W., Brady, O. J., Messina, J. P., Farlow, A. W., Moyes, C. L., Drake, J. M., Brownstein, J. S., Hoen, A. G., Sankoh, O., Myers, M. F., George, D. B., Jaenisch, T., Wint, G. R., Simmons, C. P., Scott, T. W., Farrar, J. J. y Hay, S. I. (2013).

La distribución global y la carga del dengue. Nature, (25), 496(7446): 504-7. doi: 10.1038/nature12060

Ferrara Romeo, I. (2024). Preservar una salud global para protegernos de enfermedades zoonóticas, emergentes y reemergentes. Programa de Ayudas CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

Daily, J. P. y Parikh, S. (2025). Malaria – Artículo de revisión. The New England Journal of Medicine [Revista de Medicina de Nueva Inglaterra], 392(13), 1320-1333. doi: 10.1056/NEJMra2405313

eClinicalMedicine (2024). El dengue como un problema de salud mundial creciente. EClinicalMedicine. doi: 10.1016/j.eclinm.2024.102975

Instituto Nacional de Salud. (2025a). Publicaciones Informe de Evento [Internet].

[citado el 26 de agosto del 2025]. https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Info-Evento.aspx

Instituto Nacional de Salud. (2025b). Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de

dengue. [citado el 26 de agosto del 2025]. https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Info-Evento.aspx

Instituto Nacional de Salud. (2025c). Boletín Epidemiológico Semanal BES. Semana Epidemiológica 38 – 14 al 20 de septiembre de 2025. INS.

Lim, A., Shearer, F. M., Sewalk, K., Pigott, D. M., Clarke, J., Ghouse, A., Juez, C., Kang, H., Messina, J. P., Kraemer, M. U. G., Gaythorpe, K. A. M., De Souza, W. M., Nsoesie, E. O., Celone, M., Faria, N., Ryan, S. J., Rabe, I. B., Rojas, D. P., Hay, S. I., Brownstein, J. S., Golding, N. y Brady, O. J. (2025). Distribución global superpuesta del dengue, Chikunguña, Zika y fiebre amarilla. Nature Communications, 16(1), 3418. https://doi.org/10.1038/s41467-025-58609-5

Organización Mundial de la Salud. (1995). Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes,y revisión del Reglamento Sanitario Internacional. OMS.

Organización Mundial de la Salud. (2021). Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030, actualización 2021. OMS.

Organización Mundial de la Salud. (2024a). Mensajes principales. Informe Mundial sobre la Malaria

Organización Mundial de Sanidad Animal. (2024). La importancia del enfoque “Una sola salud” para enfrentar las epidemias y pandemias zoonóticas emergentes y reemergentes. Perspectiva de la sanidad animal. OMSA.

Organización Panamericana de la Salud. (2025). Actualización Epidemiológica. Sarampión en la Región de las Américas. OPS.

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. (2025). Alerta Epidemiológica. Fiebre amarilla en la Región de las Américas, 31 de mayo del 2025. OPS/OMS.

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. (2025). Alerta Epidemiológica: Chikungunya y Oropouche en la Región de las Américas. OPS/OMS.

Orozco, M. M. (2024). Enfermedades emergentes y reemergentes: un recorrido por los brotes más significativos hasta la actualidad. Revista Methodo, 9(2), 27-30.

Rodríguez-Morales, A. J. y Navarro, J. C. (2025). Fiebre amarilla en América del Sur: casos y vectores, 2025. Actualizaciones en Sida e Infectología, 33(118), 4-7. https://doi.org/10.52226/revista.v33i118.396

Romero, I., Guerrero, J., León, W. y Candamil, J. (2025). Análisis exploratorio de la relación entre factores ambientales y la distribución de la fiebre amarilla en Colombia. Instituto Nacional de Salud.

Roy, S. K. y Bhattacharjee, S. (2021). Virus del dengue: epidemiología, biología y etiología de la enfermedad. Revista Canadiense de Microbiología, 67(10), 687-702. https://doi.org/10.1139/cjm-2020-0572

Riveron, R. L. (2002) Enfermedades emergentes y reemergentes: un reto al siglo XXI. Revista Cubana Pediátrica, 74(1), 7-22.

Chan, J. F. W.; Choi, G.K.Y.; Yip, C. C. Y.; Cheng, V. C. C. y Yuen, K. Y. (2016). Zika fever and congenital Zika syndrome: An unexpected emerging arboviral disease. Journal of infection (72), 507-524.

Danila, R. N.; Lexau, C.; Lynfield, R.; Moore, K. A. y Osterholm, M. T. (1999). Addressing emerging

infections. Postgrad Med. 106(2): 91-105.Organización Mundial de la Salud OMS (1995).

Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y revisión del Reglamento Sanitario

Internacional. OMS.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades – CDC (2025). Áreas con riesgo de dengue. https://www.cdc.gov/dengue/es/areas-with-risk/areas-con-riesgo-de-dengue.html

Ministerio de Salud y Protección Social (2024). Plan Nacional de Eliminación y Erradicación de Enfermedades Transmisibles 2024-2031. Ministerio de Salud y Protección Social.

Mayorga Mogollón, L. E. (2025). Leishmaniasis en Colombia, Semana Epidemiológica 26 del 2025. Instituto Nacional de Salud.

CONTÁCTENOS

Mayor Información Tel: (+57) 601 312 4411 –Fax: (+57) 601 312 1005 Cra 4 No. 73 – 15 Bogotá D.C.

COPYRIGHT © 2022 – Todos los derechos reservados

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización escrita de su titular

Powered by windowschannel.com