EN PORTADA

- ACHC

- Noviembre 10 de 2025

- 1:00 PM

Colombia frente al desafío de las enfermedades emergentes: una salud pública con enfoque territorial y participativo

La persistencia y reaparición de enfermedades transmisibles como el dengue, la fiebre amarilla o la tuberculosis ponen a prueba la capacidad del país para anticiparse a los nuevos desafíos epidemiológicos. Frente a este escenario, tres voces expertas coinciden en la urgencia de consolidar una salud pública integral que articule ciencia, comunidad y territorio.

Juan Eduardo Guerrero Espinel, de la Asociación Colombiana de Salud Pública; Diana Marcela Pava Garzón, del Instituto Nacional de Salud; y Fair Alarcón, de la Secretaría de Salud del Tolima, destacan que Colombia cuenta con avances en vigilancia, respuesta y educación sanitaria, pero aún requiere fortalecer la participación ciudadana, la formación local y la cooperación intersectorial para responder a las enfermedades emergentes con un enfoque ético y sostenible.

Enfrentar enfermedades emergentes y reemergentes exige transformar la relación Estado-sociedad-naturaleza

Si las enfermedades emergentes y reemergentes no son solo desafíos biológicos, sino espejos de nuestras inequidades, modelos de desarrollo y formas de habitar el territorio, enfrentarlas exige más que vacunas: requiere transformar la relación entre el Estado, la sociedad y la naturaleza.

Así lo afirma Juan Eduardo Guerrero Espinel, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, quien agrega que estas enfermedades son más que desafíos sanitarios: son síntomas de modelos de desarrollo que rompen el equilibrio entre sociedad y naturaleza; de ahí que enfrentarlas exige transformar la salud pública en un proceso participativo, territorial y ético.

El salubrista explica que la irrupción de nuevas enfermedades y la reemergencia de otras que se creían controladas surge de una convergencia de factores estructurales. En Colombia, por ejemplo, se dan rebrotes de fiebre amarilla en zonas con baja cobertura vacunal y circulación de nuevas cepas de viruela símica desde el 2023. Ampliando el contexto, indica Guerrero Espinel, se podría decir que en los factores de crecimiento de los brotes recientes de enfermedades como MPOX (viruela símica), fiebre amarilla y dengue, se evidencia una convergencia de factores globales y locales.

En el caso del dengue, el cambio climático provoca aumentos de la temperatura y esto modifica nuestras regiones. Indica Guerrero Espinel: “por ejemplo: era imposible pensar que el dengue iba a llegar a Italia, pero el cambio en la temperatura y la movilidad humana hizo que el zancudito Aedes aegypti navegara y llegara a Europa, y encontrara un clima propicio para reproducirse. En este momento es posible que la gente sufra de dengue en Europa, cosa que no se imaginaba anteriormente. Ahora el cambio climático es un factor estructural determinante para que las enfermedades migren de un lugar a otro, porque hay cambio de la temperatura y los vectores se pueden mover en esa franja más cálida qué se está creando”.

Otro factor estructural causante de enfermedades emergentes y reemergentes es la deforestación. Explica el salubrista que los procesos de deforestación de una u otra forma hacen que los reservorios del ser humano tengan contacto con otros reservorios como los animales y, por eso, aparecen enfermedades como la viruela símica, la COVID-19 y otras. “Es en el territorio de los animales salvajes o silvestres en ciertos lugares compartidos con los seres humanos donde estos tienen la posibilidad de adquirir un nuevo virus, una nueva enfermedad, transmitida de animales a humanos, que puede generar una nueva pandemia en el futuro. Por eso las alertas internacionales de prepararnos para una posible pandemia, por esa convivencia entre los animales y el ser humano en esos territorios”, aclara Guerrero Espinel.

“Por ejemplo, en fiebre amarilla en Colombia, el gran temor es su presencia en lugares semiurbanos, semirurales, desde donde puede saltar a la vida urbana. Estamos muy cerca de que eso suceda por esa convivencia de seres humanos que migran y se adentran en las zonas selváticas para el tráfico ilegal de drogas, etc., situaciones que generan esa convivencia, y de ahí tenemos los focos de fiebre amarilla”, explicó.

En la medida en que no se tengan en cuenta esos riesgos, no se podrán tomar las acciones requeridas en una respuesta integral con participación de sectores como ambiente, educación, salud, transporte, señaló Guerrero Espinal: “es muy importante la movilidad de los vectores y por lo tanto es necesario que las comunidades conozcan el riesgo y puedan participar en la toma de decisiones adecuadas para hacer el control que corresponde y resolver en los territorios de una forma participativa y solidaria”.

En Colombia, ante la reemergencia de la fiebre amarilla y la circulación de nuevas cepas de MPOX desde el 2023, se requiere una respuesta integral. Los Gobiernos deben fortalecer la vigilancia epidemiológica y genómica, invertir en salud preventiva y articular sectores como ambiente, educación y transporte. También es clave empoderar las comunidades: formar agentes locales, activar redes de alerta temprana y promover la participación en la toma de decisiones. “La salud pública no puede ser vertical ni reactiva, debe ser territorial, anticipativa y ética”, afirma el experto.

En la lucha contra las enfermedades transmisibles, Guerrero Espinel destaca: “las vacunas han ayudado muchísimo: si no fuera por las vacunas, estaríamos perdidos en el mundo. Desde la aparición de las primeras vacunas en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, se han salvado millones de vidas, solo vacunando. También el manejo de antibióticos, el uso de antimicóticos y medicamentos para combatir enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la penicilina ha salvado millones de vidas, nos ha protegido de enfermedades venéreas y transmisibles. Los antibióticos representan avances para la humanidad, aunque por su mal uso hoy enfrentamos el desafío de las enfermedades resistentes a los antibióticos, la resistencia antibacteriana, algo muy delicado. Esto tiene a la OMS en alerta mundial sobre el uso adecuado de antibióticos, tanto en seres humanos como en animales, para no generar más multirresistencia”.

Avances en Colombia ante enfermedades transmisibles

En este sentido, Colombia ha dado pasos importantes. El INS actualizó protocolos para enfermedades emergentes y reemergentes. Se han fortalecido laboratorios regionales y se avanza en la implementación del Plan Decenal de Salud Pública con enfoque en enfermedades desatendidas. El país se comprometió con la OPS/OMS en el Plan de Eliminación Acelerada de Enfermedades Infecciosas, que busca erradicar más de treinta enfermedades transmisibles para el 2030. Sin embargo, falta territorializar estas estrategias, invertir en zonas rurales y fronterizas, y formar agentes comunitarios con enfoque transformador, destaca Guerrero Espinel.

Entre los logros contra estas enfermedades, es importante reconocer que Colombia redujo sostenidamente los casos de lepra y malaria vivax en varias regiones. También fue reconocida por su respuesta territorial a la pandemia de la COVID-19, integrando universidades, prestadores y sociedad civil. Asimismo, desarrolló guías clínicas intersectoriales para tuberculosis y coinfección TB/VIH, que son referentes en América Latina.

Afirma el salubrista: “Colombia tiene el talento, la normatividad y la diversidad para liderar esta transformación si articula saberes, actores y recursos con visión estratégica. La salud en los territorios con poder se construye colectivamente. La salud pública debe ser participativa, territorializada y ética”.

La Iniciativa de Eliminación de Enfermedades Transmisibles implica un compromiso de los Gobiernos en todos los sectores como educación, ambiente, salud, transporte, producción de vacunas y medicamentos, entre otros. Indica Guerrero Espinel: “esas 30 enfermedades están en territorios lejanos y difíciles, en la Amazonía, la Orinoquía, la costa Pacífica, el norte de La Guajira. Atenderlas es más complejo y difícil, implica un replanteamiento de la arquitectura y funcionamiento de la salud pública, y Colombia apoya esa propuesta. Estas enfermedades requieren atención especial de las universidades, los prestadores, la sociedad civil. Por ejemplo, la baja vacunación en sarampión alerta que vamos a tener una epidemia si no mejoramos las coberturas útiles. Por eso es importante tener planes con recursos financieros, capacitación de talento humano, tecnología y financiamiento para atender estos procesos”.

Afirma el salubrista que es imprescindible la educación pedagógica en todos los lugares; en colegios, escuelas, universidades, comunidades, para que la gente sea consciente del problema de las enfermedades emergentes y reemergentes y las causas estructurales. “En las comunidades, en los cuidadores, en los maestros, se puede sembrar una semilla diferente; y que la gente pueda informarse, ser consciente que si va de paseo a un lugar selvático donde hay fiebre amarilla tiene que vacunarse, porque si contrae la enfermedad, se expone casi en un 40 o 45 % a morirse”, indicó.

Al respecto agregó: “tiene que haber énfasis en la educación de las personas desde niños, explicar qué significa una enfermedad reemergente, que la gente la reconozca y sepa qué hacer si se enferma. Que la gente pueda distinguir los vectores que transmiten estas enfermedades o los animales que transmiten un tipo de enfermedad, o qué enfermedades podemos adquirir en otros lugares. Que sepamos cuáles son los vectores y transmisores de esas enfermedades. Eso debe ser información pública, en cartillas. Ahora con las redes sociales se puede enseñar a las personas cómo puede contraer una enfermedad emergente y reemergente. El asunto es educación y tener tecnología para hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado, oportunamente”.

Retos y avances en vigilancia y control de enfermedades emergentes y reemergentes en Colombia: Instituto Nacional de Salud

“La reemergencia de enfermedades prevenibles evidencia la necesidad de reforzar la confianza ciudadana en la vacunación, mejorar la cobertura en zonas rurales y fortalecer la articulación intersectorial. La vigilancia comunitaria y el enfoque territorial son claves para una respuesta efectiva. La salud pública debe ser vista como una inversión estratégica, no como un gasto, especialmente en un país con alta diversidad ecológica y social como Colombia”.

Así lo afirma Diana Marcela Pava Garzón, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), quien explica que Colombia enfrenta un contexto epidemiológico complejo, marcado por la reaparición de enfermedades como fiebre amarilla, el riesgo de introducción de sarampión, brotes de tosferina (en población indígena) y Mpox, así como la persistencia de arbovirosis como dengue, Zika y Chikunguña, y la detección de casos de Oropouche. Señaló que estos eventos están influenciados por factores como el cambio climático, la movilidad poblacional, las bajas coberturas de vacunación en algunas regiones y la persistencia de vectores.

Pava Garzón indica que, desde su misión, el INS lidera múltiples estrategias para la vigilancia y el control de enfermedades emergentes y reemergentes, entre las que se destacan: el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) con protocolos específicos para eventos sin establecer, brotes y enfermedades de interés internacional; la Vigilancia Basada en Comunidad (VBC), que empodera a líderes comunitarios para detectar y reportar eventos de salud pública; los Boletines Epidemiológicos Semanales (BES) y Reportes Nacionales que permiten el seguimiento continuo de eventos; la capacidad diagnóstica, la investigación y la capacitación continua a equipos territoriales en epidemiología de campo y diagnóstico molecular.

Destaca la directora del INS que en este proceso de vigilancia y control el Instituto ha avanzado en la implementación de herramientas digitales como el Sivigila 4.0, el Sistema de Alerta Temprana Nacional y el fortalecimiento de laboratorios regionales. Además, se promueve la vigilancia integrada bajo el enfoque de Una Salud, que articula salud humana, animal y ambiental.

De esta forma, se han logrado avances importantes como el fortalecimiento de la capacidad de respuesta inmediata, la vigilancia entomovirológica y la articulación intersectorial, con mejoras en la detección temprana y la clasificación de casos.

Pava Garzón agregó que las metas del INS en el manejo y el tratamiento de estas enfermedades en Colombia se alinean con el Plan Nacional de Eliminación y Erradicación de Enfermedades Transmisibles 2024-2031, emitido y socializado por el Ministerio de Salud Protección Social, cuyas metas contemplan erradicar o controlar 21 enfermedades transmisibles, fortalecer la vigilancia epidemiológica, reducir inequidades territoriales en el acceso a servicios y consolidar la sostenibilidad de los avances mediante ciencia, equidad y cooperación intersectorial.

En el caso específico del control del brote de fiebre amarilla este año en Colombia, luego de que junto con el Ministerio de Salud se declarara emergencia sanitaria nacional, se desplegaron más de 20 equipos de respuesta inmediata, se realizaron investigaciones de campo, se fortaleció la capacidad diagnóstica permitiendo que el laboratorio nacional de referencia realice el análisis de más de 2000 muestras en humanos y alrededor de 80 en animales. Además, el INS como líder en salud pública, apoya las acciones interinstitucionales para intensificar la vacunación en población susceptible.

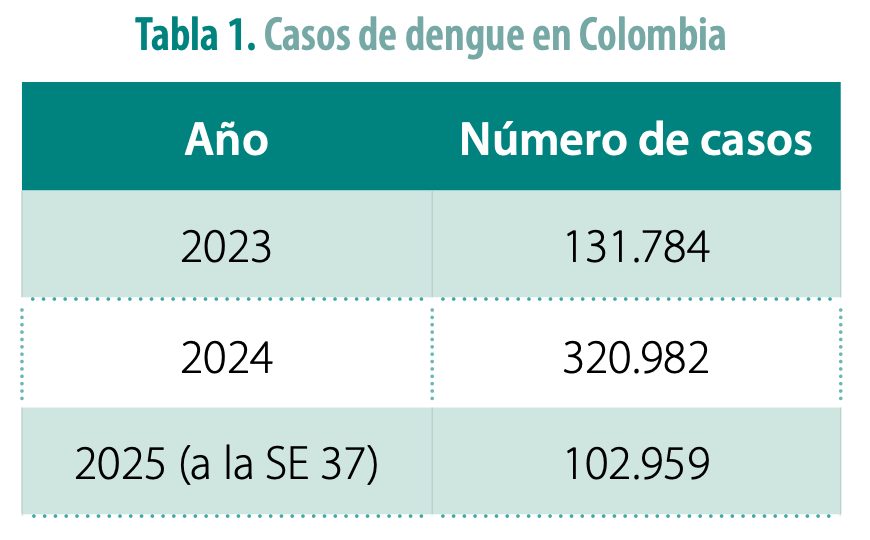

La directora del Instituto también destacó que durante el ciclo epidémico 2023-2025 Colombia ha registrado el mayor número de casos de dengue en su historia (más de 498.000), aunque con menor letalidad comparada con epidemias anteriores (tabla 1). Las acciones frente a esta situación incluyen la participación en el Comité Estratégico en Salud (CES) liderado por el Ministerio de Salud; la implementación de la Circular Conjunta Externa 0013 del 2025; el fortalecimiento de la vigilancia entomológica; la promoción de la salud y la comunicación de riesgo, y el análisis de factores clínicos y sociales que afectan la atención oportuna.

Por último, Pava Garzón reiteró que, en términos generales, los programas de vigilancia y control de enfermedades emergentes y reemergentes se adelantan con recursos fiscales provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) y del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Los desafíos de los Entes Territoriales: Tolima un caso de éxito

Con la puesta en marcha de varias estrategias, el departamento del Tolima enfrentó con éxito el gran brote de fiebre amarilla presentado este año y otras enfermedades reemergentes como malaria, tuberculosis y dengue.

Fair Alarcón, coordinador de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Tolima, señala que el departamento atravesó en los dos últimos años situaciones importantes en materia de enfermedades reemergentes. En malaria, por ejemplo, después de 22 años se volvieron a presentar casos: a comienzos del 2024 se registraron 18 casos en el municipio de Ortega. Sin embargo, gracias a un trabajo conjunto de la Secretaría de Salud Departamental y el municipio se adelantaron acciones preventivas de control vectorial y la situación no pasó a mayores.

El caso más grave fue la magnitud del brote de fiebre amarilla, situación que hace muchos años no sucedía en Colombia. Como no se reportaban casos en la historia del Tolima, no era considerado un departamento de riesgo. “Esto nos generó un problema grande, porque a diferencia de otros territorios como los departamentos del oriente colombiano donde es endémica la fiebre amarilla, estos tuvieron la posibilidad de vacunar a la población durante muchos años. Pero en el Tolima la población en general no estaba inmunizada, excepto por los niños y menores de quince años, por la política nacional que vacuna desde hace unos quince años a los niños al año y medio de edad, lo que permitió que casi todos estos niños estén inmunizados”, indicó Alarcón.

Esa situación fue sumamente compleja y hay muchas hipótesis de lo que ocurrió. Alarcón señala que Tolima tuvo dos focos muy agresivos en el oriente del departamento, en cinco municipios: Dolores, Purificación, Prado, Coyaima y Villarrica, foco donde se reportó el primer caso de fiebre amarilla el 17 de octubre del 2024. Posteriormente, en febrero del 2025, aparecieron casos en otro foco, situación que epidemiológicamente no se explica porque las personas afectadas no reportan haberse trasladado o haber estado en sitios del primer foco; también porque las especies de primates no humanos afectados fueron totalmente diferentes.

“No hay un corredor ecológico que pudiera explicar una conexión entre los dos focos. Hoy podemos decir que fueron dos focos independientes, que a ciencia cierta no es claro cómo llegó la fiebre amarilla al Tolima, no se tiene evidencia de personas que se hayan desplazado y no tenemos evidencia del desplazamiento de primates. Muy probablemente vectores infectados de alguna manera lograron traspasar la cordillera Oriental y ubicarse en el centro del departamento y generar el foco que sigue activo en este momento. Hasta el 15 de octubre del 2025 se tienen otros 116 casos confirmados y 44 mortalidades confirmadas de fiebre amarilla. Es una gran preocupación porque la fiebre amarilla es una enfermedad muy letal”, explicó Alarcón.

Sin embargo, es muy positivo que en Tolima lograron disminuir esa letalidad: “la letalidad referida por el departamento ha sido una de las menores registradas en epidemias, no solo en el país sino en el mundo. Nosotros en el mundo tenemos una característica que indica una letalidad alrededor del 50 % y estábamos con una letalidad así al inicio, pero en este momento estamos con una letalidad alrededor del 38 %. ¿Cómo logramos disminuir la letalidad? Con un diagnóstico muy temprano y un manejo y una intervención oportuna; el Hospital Federico Lleras Acosta, de tercer nivel, en esta situación aprendió a manejar de forma adecuada los pacientes”, recalca el experto.

Contra la fiebre amarilla han desarrollado varias estrategias, pero Alarcón destaca los Vigías Comunitarios, liderada por la Gobernación del Tolima: “en todos los municipios de foco tenemos personal de salud de las comunidades. Son líderes comunitarios que viven en las veredas más afectadas, a quienes hemos educado y capacitado para que nos ayuden en varias tareas. Nos sirven de guía y acompañan al personal de salud en la zona. Y sensibilizan la población; ellos hablan previamente con las personas para que esperen la visita del personal de salud del departamento, y de esta forma las concientizan y permiten alcanzar la meta de poder vacunarlos. Se observa que cuando encuentran personas sin vacunar y están presentes los líderes comunitarios, se logra una efectividad de aproximadamente el 40 % sobre la población que no había sido vacunada o que no se había querido vacunar. Esa estrategia nos permite identificar casos, sensibilizar, encontrar posibles primates no humanos afectados (epizootias) y, lo más importante, sensibilizar para la vacunación”.

El experto sostiene que en Tolima son conscientes de que es muy difícil conseguir la eliminación de la fiebre amarilla y de que quizá la única forma de hacerlo, como se ha hecho en algunas partes del mundo, es con una vacunación masiva: “en la práctica no es tan sencillo lograrlo, pero estamos trabajando y a eso le apuntamos: vacunar y disminuir al 100 % los susceptibles para buscar eliminarla”.

Otro frente importante de trabajo es la lucha contra el dengue en Tolima, enfermedad endémica en el departamento. Alarcón señala: “en el 2023 y el 2024 tuvimos un pico importante; registramos el pico más alto de dengue en la historia del Tolima cuando llegamos a 25.000 casos reportados. La letalidad del dengue es mucho menor: en ese pico tan alto de 25.000 casos las muertes confirmadas fueron 24. Sin embargo, el dengue no es fácil de controlar, aunque en el mundo se intenta de muchas maneras. No tenemos una vacuna contra el dengue; hay procesos inmunológicos con vacunas, pero no se utilizan masivamente, hay muchas inquietudes con respecto a la efectividad de esas vacunas. Hay otros procesos preventivos, pero ninguno ha sido efectivo en el control de la enfermedad. A finales del 2024 y en lo que va del 2025 hemos reducido los casos y en este momento estamos en una zona de control de la enfermedad”.

El departamento del Tolima adelanta varias estrategias, pero se destaca “La tarea es el dengue”, que consiste en darles en fechas establecidas previamente, a todos los estudiantes de todas las instituciones educativas del departamento, públicas y privadas, una tarea con cuatro preguntas. Explica Alarcón: “ellos deben averiguar qué es el dengue, cómo se transmite, cómo se previene, y todos los estudiantes deben realizar una actividad familiar de control del dengue, y evidenciarla con fotos y videos. Es importante porque por lo menos el 70 % de los hogares del Tolima tienen estudiantes y, por tanto, en un fin de semana se trabaja con el 70 % de la población del departamento. Además, esa tarea exige que se eliminen criaderos y se hagan actividades preventivas y de control. Se evidenció que cuando hacemos la actividad, logramos una reducción importante de casos que se inicia alrededor de 15 días después y se mantiene por lo menos unos dos meses. Esta estrategia es fundamental por la cobertura que tiene y porque el costo es muy bajo”.

El experto aclara que es complejísimo eliminar el dengue porque no hay vacuna y es una enfermedad endémica con ciclos de transmisión. Por ello, se trabaja para evitar la mortalidad de los pacientes: “para eso es muy importante el manejo clínico del paciente, que no es difícil. Pero hemos identificado históricamente que en algunas instituciones existe debilidad en ese manejo sencillo del paciente. Por eso trabajamos el tema con las universidades, con los profesionales, con los prestadores del servicio de salud, capacitándolos en el diagnóstico temprano y en la guía del manejo del paciente con dengue. De esta forma no vamos a eliminarlo a corto plazo, pero sí podemos disminuir a su mínima expresión la mortalidad, que es lo que nos interesa”.

También desde el 2024 aumentan los casos de tuberculosis, al igual que en el resto del país. Pero Tolima es un departamento con alta carga de tuberculosis: pasó de tener hace 10 años unos 350 casos anuales, a tener más de 750 casos en el 2024 y en el 2025 la proyección es cerrar alrededor de 800 casos. Alarcón comenta que probablemente aumentaron los casos registrados por la utilización de la prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) específica para tuberculosis, que aumenta la sensibilidad diagnóstica. Explica el experto: “si tenemos los pacientes diagnosticados los podemos tratar adecuadamente y curar, y podríamos ir cortando cadenas de transmisión. La tuberculosis es una enfermedad compleja, con un tratamiento difícil de más de seis meses, por lo que buscamos garantizar que los pacientes terminen sus tratamientos”.

Y para garantizar que estos pacientes tengan un tratamiento, el departamento tiene una estrategia de soporte nutricional mediante bonos de alimentos. Señala Alarcón que casi todos estos pacientes son personas de muy bajos recursos económicos, que viven en cinturones de miseria especialmente de los cascos urbanos, donde hay mucha pobreza y hacinamiento. Como el tratamiento es muy largo se busca adherirlos, tratar de que lo terminen: cada ocho días, a las personas que son juiciosas con su tratamiento, les entregan un bono que pueden cambiar por alimentos en un supermercado. Esta estrategia ha sido muy exitosa.

Finalmente, Alarcón hace un llamado a la población: “en epidemiología aprendemos que, a pesar de los avances en la ciencia y en la medicina, de alguna forma estamos a merced de unos enemigos pequeños e invisibles que son los virus y las bacterias. Posiblemente afectados por el cambio climático, los virus se adaptan cada vez más a alturas sobre el nivel del mar donde antes no teníamos casos, como el dengue o la fiebre amarilla. Los virus van mutando también y aquí hay un tema fundamental sobre las bacterias: en el mundo hay un consumo irracional de medicamentos y especialmente de antibióticos. La gente no entiende que cuando consumimos antibióticos de forma irracional, estamos permitiendo que sobrevivan bacterias resistentes, un enemigo grandísimo. En nuestros territorios ya tenemos bacterias resistentes a múltiples tratamientos. Es un llamado en el ámbito nacional con respecto a la automedicación: debemos tener control sobre el uso de medicamentos, la dispensación en farmacias y muchos sitios, porque equivocadamente muchas personas creen que las infecciones virales o cualquier infección se soluciona con antibióticos; no entienden el riesgo tan grande que están ocasionando en el presente y en el futuro de la humanidad”.

CONTÁCTENOS

Mayor Información Tel: (+57) 601 312 4411 –Fax: (+57) 601 312 1005 Cra 4 No. 73 – 15 Bogotá D.C.

COPYRIGHT © 2022 – Todos los derechos reservados

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización escrita de su titular

Powered by windowschannel.com