EN PORTADA

Escasez y rotación de personal sanitario en Colombia: un análisis institucional

- Liliana Claudia Delgado ( Asesora del Área de Investigación) Bajo la dirección de Juan Carlos Giraldo Valencia (Director general de la ACHC)

- Agosto 10 de 2025

- 1:00 PM

La encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) revela preocupaciones significativas a nivel institucional: el 62,16 % de las instituciones reportan una disminución en la disponibilidad de médicos calificados, mientras que las tasas de rotación alcanzan el 13,1 % para médicos y el 15,8 % para enfermeras. Los factores principales detrás de esta situación incluyen salarios poco competitivos, migración profesional y altos niveles de estrés laboral.

En respuesta a estos desafíos, las instituciones han implementado diversas estrategias con un énfasis notable en programas de bienestar (77,42 %), mejoras en las condiciones laborales (58,06 %) y oportunidades de desarrollo profesional (54,84 %). Sin embargo, se identifican brechas significativas, particularmente en la adopción de tecnologías y la implementación de incentivos salariales, con solo el 38,71 % de las instituciones reportando programas en esta última área.

El estudio revela una alineación parcial entre las recomendaciones teóricas y las prácticas institucionales, subrayando la necesidad de un diálogo continuo entre investigadores, formuladores de políticas y administradores de salud. Las recomendaciones clave que emergen incluyen la inversión en formación continua, el desarrollo de políticas para una distribución más equitativa del personal sanitario, la mejora integral de condiciones laborales y salariales, el fomento de la innovación y la adopción tecnológica, y el fortalecimiento de la colaboración intersectorial.

La variabilidad en los datos y estimaciones subraya la urgencia de mejorar los sistemas de información y seguimiento del talento humano en salud. La construcción de una fuerza laboral sanitaria robusta y equitativamente distribuida requiere un enfoque multifacético que considere tanto las tendencias globales como las especificidades locales. Solo a través de un esfuerzo concertado y sostenido será posible abordar este desafío crítico y garantizar un acceso equitativo a servicios de salud de calidad para toda la población.

Introducción

El recurso humano en salud constituye un pilar esencial para el adecuado funcionamiento y la eficacia de los sistemas de salud a escala global. Este sector no solo incluye a médicos y enfermeras; abarca una amplia gama de profesionales que desempeñan roles críticos en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de enfermedades y la gestión de servicios de salud, así como en la implementación de políticas públicas. La efectividad de estos profesionales es determinante para satisfacer las necesidades de salud de las poblaciones, lo que se refleja de manera directa en indicadores clave de salud pública como la esperanza de vida, la calidad de vida y la mortalidad infantil.

En el escenario global actual, los desafíos que enfrenta el personal sanitario son complejos y multidimensionales: van desde la distribución geográfica desigual y la migración de profesionales de la salud, hasta las cargas laborales excesivas y las disparidades en el acceso a la formación y a recursos tecnológicos avanzados. Además, la pandemia de la COVID-19 acentuó muchas de estas dificultades, poniendo a prueba la resiliencia y la capacidad de adaptación del personal en salud en todo el mundo.

En los próximos años será crucial enfrentar estas problemáticas mediante un enfoque integral que contemple la mejora de las condiciones laborales, la promoción de la equidad de género, la gestión del envejecimiento de la fuerza laboral y la integración de nuevas tecnologías que tienen el potencial de transformar la práctica médica. La planificación estratégica y la inversión en educación y formación continua serán fundamentales para preparar al sector sanitario ante los desafíos futuros, asegurando que no solo se incremente la cantidad de personal, sino también sus competencias y habilidades para enfrentar un entorno en constante evolución.

1. Contexto global

La escasez y la distribución inequitativa del talento humano en salud representan desafíos críticos a escala global, comprometiendo seriamente el derecho fundamental a la salud. Este fenómeno, que afecta tanto a países desarrollados como a aquellos en vías de desarrollo, se manifiesta en una compleja interacción de factores que incluyen la insuficiencia numérica de profesionales, su distribución geográfica desigual y los crecientes índices de rotación laboral.

El informe Situación de la enfermería en el mundo 2020 de la OMS, basado en datos de 191 países, ofrece una visión detallada de la situación. Según este informe, en el 2018 había 27,9 millones de profesionales de enfermería en el mundo, de los cuales 19,3 millones eran enfermeros y enfermeras profesionales, 6 millones auxiliares de enfermería y 2,6 millones no se clasificaban en ninguno de estos dos grupos. A pesar de esta cifra aparentemente alta, el informe estima una escasez mundial de 5,9 millones de enfermeras, concentrándose el 89 % de esta carencia en países de ingresos bajos y medianos bajos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020).

Un estudio más reciente y exhaustivo titulado “Measuring the availability of human resources for health and its relationship to universal health coverage for 204 countries and territories from 1990 to 2019” ofrece una perspectiva más amplia y actualizada. Este análisis, que utilizó una metodología integral para estimar la densidad de trabajadores de la salud en 204 países y territorios desde 1990 hasta el 2019, revela que en el 2019 existían aproximadamente 104 millones de trabajadores de la salud en el ámbito mundial. Esta cifra incluye 12,8 millones de médicos, 29,8 millones de enfermeras y parteras, 4,6 millones de personal de odontología y 5,2 millones de personal farmacéutico. Sin embargo, el estudio también identifica un déficit alarmante de 43,1 millones de profesionales de la salud, desglosados en 6,4 millones de médicos, 30,6 millones de enfermeras y parteras, 3,3 millones de odontólogos y 2,9 millones de farmacéuticos (Haakenstad et al., 2022).

La distribución geográfica desigual del personal sanitario es evidente: las regiones de África subsahariana, Asia meridional y norte de África/Medio Oriente presentan las densidades más bajas de trabajadores de la salud. Esta disparidad se extiende más allá de la mera distribución numérica, manifestándose también en desafíos significativos en términos de liderazgo y equidad de género.

Existen indicios preocupantes de una brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de la profesión, donde los hombres tienden a percibir remuneraciones más altas por trabajos equivalentes. Se han reportado otras formas de discriminación de género en el entorno laboral, que van desde la falta de políticas de conciliación laboral-familiar hasta casos de acoso y subvaloración del trabajo realizado predominantemente por mujeres. Estas disparidades no solo afectan el bienestar y la carrera de las profesionales de enfermería; también tienen implicaciones más amplias para la calidad y la eficiencia de los sistemas de salud en su conjunto.

La movilidad internacional del personal de enfermería es un fenómeno significativo y creciente en el sector de la salud global. Según el informe de la OMS (2020), uno de cada ocho profesionales de enfermería ejerce su actividad en un país diferente al de su nacimiento o formación. Esta tendencia, aunque puede ofrecer oportunidades para los profesionales individuales, plantea desafíos importantes para los sistemas de salud en el ámbito mundial. La distribución equitativa y la retención del personal de enfermería se han convertido en problemas prácticamente universales. El informe advierte que la migración no controlada puede exacerbar la escasez de personal en los países de origen y contribuir a un acceso desigual a los servicios de salud. Además, se observa que algunos países, especialmente los de ingresos altos, tienden a depender excesivamente de la movilidad internacional del personal de enfermería, lo que refleja una falta de capacidad para formar y emplear suficientes profesionales locales.

Para abordar estos desafíos y alcanzar una Cobertura Sanitaria Universal (CSU) efectiva, se requieren esfuerzos significativos. El estudio de Haakenstad et al. (2022) estima que para lograr una cobertura efectiva de la CSU de 80 de cada 100, se necesitarían por cada 10.000 habitantes al menos 20,7 médicos, 70,6 enfermeras y parteras, 8,2 personal de odontología y 9,4 personal farmacéutico. Esto implica un umbral combinado de 91,3 por 10.000 habitantes, más del doble del umbral actual de la OMS de 44,5 para estos mismos cuadros.

La OMS también proporciona proyecciones y recomendaciones cruciales para abordar la escasez de personal de enfermería. Para subsanar la escasez de personal de aquí al 2030 en todos los países, el número total de graduados en enfermería tendría que incrementarse de media en un 8 % anual, y tendría que mejorarse la capacidad para emplear y fidelizar a esos graduados. Sin este incremento las tendencias actuales indican que en el 2030 habrá 36 millones de profesionales de la enfermería, lo que supone un déficit previsto en función de las necesidades de 5,7 millones de profesionales, principalmente en las regiones de África, Sudeste Asiático y el Mediterráneo Oriental. En paralelo, algunos países de las regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Occidental seguirían teniendo dificultades, con limitaciones definidas según el país (OMS, 2020).

El estudio de Boniol et al. (2022) ofrece una reevaluación crítica de las proyecciones globales de personal sanitario, actualizando las estimaciones presentadas en la Estrategia Mundial sobre Recursos Humanos para la Salud: Fuerza Laboral 2030. Utilizando datos mejorados de las Cuentas Nacionales de Personal de Salud (NHWA), los autores revelan un panorama más optimista pero aún desafiante: mientras la estrategia original proyectaba una escasez de 18.000.000 de trabajadores de la salud para el 2030, este nuevo análisis estima una reducción significativa a 10.000.000 para ese año, partiendo de una escasez de 15.000.000 en el 2020.

Un hallazgo clave del estudio es el crecimiento sustancial de la fuerza laboral sanitaria global. Los datos de la NHWA para el 2020 muestran un total de 65.000.000 de trabajadores de la salud a escala mundial, representando un aumento de 14.000.000 de empleos netos desde el 2013; más aún, se proyecta un aumento adicional de 19.000.000 de empleos netos para el 2030, llevando el total a 84.000.000. Este crecimiento supera significativamente las estimaciones anteriores y sugiere un progreso más rápido en la reducción de la escasez global de personal sanitario.

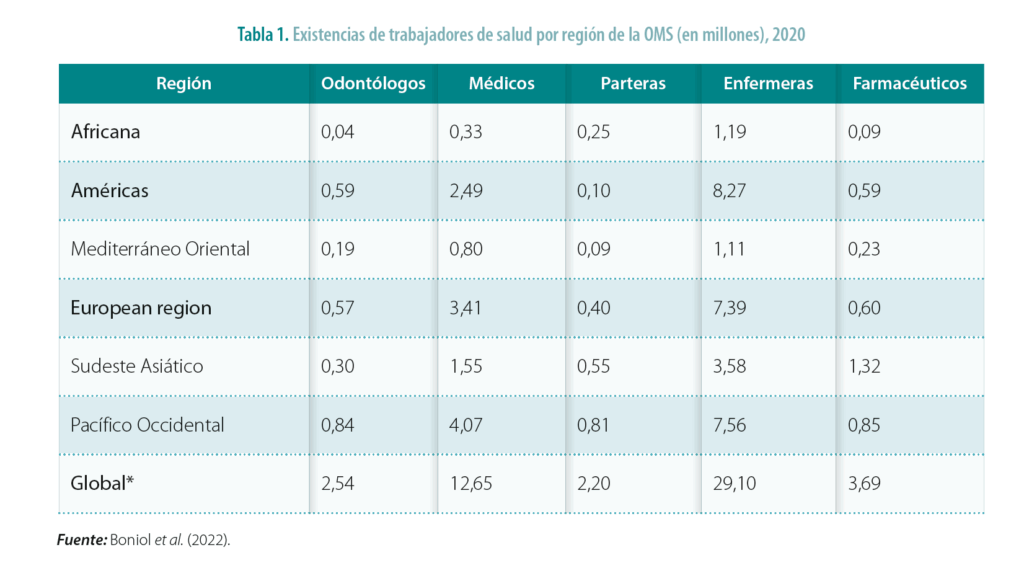

Al analizar las diferencias regionales, se observa que la región del Pacífico Occidental y la región de Europa cuentan con las mayores cantidades de médicos, con 4,07 y 3,41 millones, respectivamente, mientras que la región Africana tiene la menor cantidad, con solo 0,33 millones de médicos. En cuanto a las enfermeras, las Américas destacan con 8,27 millones, en contraste con la región del Mediterráneo Oriental, que tiene una cantidad significativamente menor de 1,11 millones. Las disparidades entre regiones subrayan las desigualdades en la distribución de recursos humanos para la salud, lo que puede impactar en el acceso y la calidad de los servicios sanitarios en diferentes partes del mundo (tabla 1).

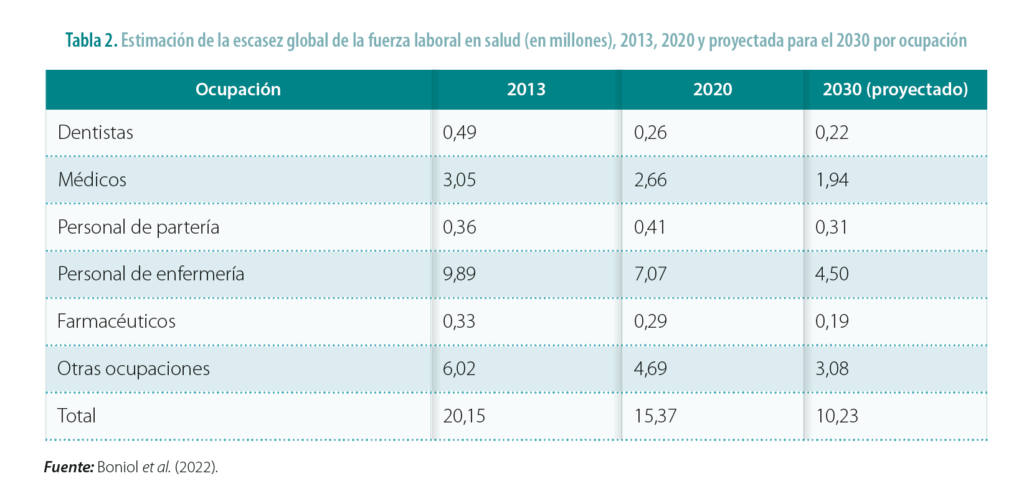

Boniol et al. (2022) presentan una proyección optimista pero desigual de la escasez global de personal sanitario. Los resultados indican que la escasez mundial de trabajadores de la salud, estimada en 15,4 millones en el 2020, se reduciría a 10,2 millones en el 2030, lo que representa una disminución del 34 %. Un análisis de sensibilidad adicional proyecta una escasez de 12,9 millones para el 2030, lo que sigue representando una reducción del 16 % desde el 2020. Esta tendencia general sugiere un progreso notable en la reducción de la escasez para la mayoría de las ocupaciones sanitarias a escala global.

Sin embargo, el estudio revela disparidades regionales significativas: en tanto la región del Pacífico Occidental de la OMS muestra la mayor disminución en la escasez, la situación en la región Africana de la OMS sigue siendo preocupante. Se proyecta que esta última constituirá el 52 % de la escasez global para el 2030, un aumento sustancial desde el 25 % que representaba en el 2013. Es particularmente alarmante la situación de los 47 países incluidos en la Lista de Apoyo y Salvaguardias de Personal Sanitario de la OMS, que se prevé abarcarán el 69 % de la escasez mundial de personal sanitario para el 2030, lo que subraya la necesidad urgente de intervenciones focalizadas en estas regiones.

La escasez se estimó en relación con un umbral específico para cada ocupación, establecido a partir de la densidad media de 51,2 trabajadores de la salud (dentistas, médicos, personal de partería, personal de enfermería y farmacéuticos) por cada 10.000 habitantes en el 2013. Las proyecciones para el 2030 se basaron en un modelo de stock y flujo que tuvo en cuenta la deserción (debido a la jubilación) y la reposición de la fuerza laboral de salud mediante nuevos graduados (tabla 2).

Los autores atribuyen la revisión significativa de las estimaciones de escasez de personal sanitario a datos más precisos y actualizados. Mientras que la Health Workforce (HWF) de la OMSproyectaba una reducción del 17 % en la escasez entre el 2013 y el 2030, este nuevo análisis estima una disminución del 49 %. Esta diferencia se debe principalmente a la inclusión de datos más completos sobre una gama más amplia de ocupaciones sanitarias, proporcionando una evaluación más precisa de su contribución a la expansión del acceso a la cobertura sanitaria universal.

La escasez de personal sanitario muestra tendencias variables según la profesión, aunque se observa una disminución general en todas las categorías entre el 2013 y el 2030. El personal de enfermería presenta la mayor escasez en términos absolutos, con 9,89 millones en el 2013, reduciéndose a 7,07 millones en el 2020, y se proyecta que alcance 4,50 millones en el 2030. Esta disminución significativa del 54,5 % en la escasez de enfermería es crucial, dado que este grupo representa el mayor componente de la fuerza laboral sanitaria. Los médicos muestran la segunda mayor escasez, comenzando con 3,05 millones en el 2013, bajando a 2,66 millones en el 2020, y se espera que llegue a 1,94 millones en el 2030, lo que representa una reducción del 36,4 % durante este periodo. (Boniol et al., 2022).

Es relevante decir que este estudio presenta varias limitaciones importantes, por ejemplo, la disponibilidad de datos recientes varía entre países, con algunos utilizando datos incluso del 2017, lo que podría resultar en una subestimación del stock de personal sanitario. El modelo de proyección utilizado asume una capacidad de producción fija y no considera la migración de trabajadores de la salud, lo que puede afectar las estimaciones de escasez. Además, el modelo utiliza una distribución por edades fija y asume una tasa de absorción del 70 % de nuevos graduados, lo cual puede no reflejar con precisión las realidades de todos los países, especialmente considerando el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el mercado laboral sanitario. Los autores reconocen que estas limitaciones podrían afectar la precisión de las proyecciones a largo plazo, aunque consideran que son menos problemáticas para las proyecciones a corto plazo (diez años) presentadas en el estudio.

2. Panorama latinoamericano

Históricamente, la OMS ha establecido umbrales de recursos humanos para la salud basándose en los logros de cobertura de servicios. En el 2006 se estableció un umbral de 22,8 trabajadores de salud por cada 10.000 habitantes, a partir de los niveles observados en países con un 80 % de cobertura en servicios de parto cualificados. Posteriormente, en el 2016, este umbral fue revisado a 44,5, utilizando como referencia la mediana de logros en un índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (World Health Organization, 2016).

En un estudio exhaustivo realizado por Pérez-Cuevas et al. (2023), titulado Rumbo al futuro del personal de salud: tendencias y desafíos para el próximo tiempo, se examina el panorama cambiante del sector sanitario en América Latina y el Caribe. Este análisis prospectivo aborda las transformaciones demográficas, tecnológicas y epidemiológicas que moldearán las necesidades futuras del personal de salud en la región. Los autores hacen énfasis la importancia de anticipar y planificar estratégicamente para estos cambios, destacando la necesidad de desarrollar nuevas competencias, como la alfabetización digital y genómica, y de adaptar los sistemas educativos y de salud para satisfacer las demandas emergentes.

América Latina y el Caribe enfrentan un desafío significativo en cuanto a la disponibilidad y la distribución de personal sanitario. Pérez-Cuevas et al. (2023) señalan que la región necesitará 2,6 millones de profesionales de la salud para el 2030 para satisfacer las necesidades de atención médica. Actualmente, la región cuenta en promedio con 23 médicos y 33 enfermeras por cada 100.000 habitantes, sumando un total de 56 profesionales de salud por 100.000 habitantes. Esta cifra supera el umbral mínimo de 44,5 recomendado por la OMS. Sin embargo, esta media regional oculta disparidades significativas entre países: los autores destacan que mientras 15 países de la región cumplen o superan este criterio, 11 aún carecen de personal suficiente. Las variaciones son notables, con países que tienen desde 2 hasta 84 médicos por cada 100.000 habitantes. En este orden de ideas, Uruguay, Cuba, Paraguay, Argentina y Brasil se destacan con el mayor número de médicos y enfermeras, mientras que Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Bolivia presentan las cifras más bajas.

La distribución inequitativa del personal sanitario emerge como un problema persistente y crítico en la región. Pérez-Cuevas et al. (2023) recalcan que, más allá del número total de profesionales, es crucial considerar su distribución geográfica para garantizar el acceso equitativo a la atención médica. El estudio revela una marcada concentración de personal sanitario en áreas urbanas y económicamente más prósperas, dejando a las zonas rurales y remotas con una escasez crítica de servicios de salud; esta disparidad no solo afecta la cobertura de atención primaria, sino que también limita el acceso a servicios especializados. El análisis de la distribución de personal de salud en países como Colombia, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Perú y Uruguay confirma este desequilibrio, evidenciando que las comunidades rurales enfrentan un acceso limitado a los servicios de salud. Como respuesta a esta problemática, algunos países han implementado programas para incentivar al personal de salud a trabajar en áreas remotas. Por ejemplo, Costa Rica y Uruguay han logrado reclutar al menos un 30 % del personal de salud para trabajar en sus propias comunidades de origen, una estrategia que busca mejorar la distribución y el acceso a servicios de salud en zonas tradicionalmente desatendidas.

La disponibilidad de médicos especialistas también presenta variaciones significativas en la región, según Pérez-Cuevas et al. (2023). Los datos del portal de personal sanitario de la OMS revelan que en países como El Salvador, México, República Dominicana, Uruguay, Chile y Nicaragua, la mitad o más de los médicos tienen alguna especialidad; en contraste, en países como Colombia, Guatemala o Jamaica, menos del 30 % de los médicos son especialistas. Estas disparidades se atribuyen a múltiples factores, que incluyen la distribución desigual de recursos e infraestructura de salud en la región, limitaciones en la inversión para el entrenamiento y el reclutamiento de especialistas, y variaciones en la capacidad de los sistemas educativos y de salud para formar y retener a estos profesionales. Los autores señalan que la migración de médicos especialistas hacia países que ofrecen mejores oportunidades laborales y de desarrollo profesional es un fenómeno identificado que contribuye significativamente a estas disparidades. Esta situación plantea desafíos adicionales para los sistemas de salud de la región, que deben abordar no solo la formación de especialistas, sino también implementar estrategias efectivas para su retención y distribución equitativa.

La educación de posgrado y especialización en la región enfrenta importantes desafíos, particularmente en enfermería, donde solo 10 de los 33 países ofrecen programas de doctorado, concentrados principalmente en Brasil. Esta limitación afecta el desarrollo del liderazgo y la investigación en el campo. Además, la formación en áreas emergentes como la salud digital y la medicina genómica es incipiente en la mayoría de los países, lo que resalta la necesidad de modernizar y adaptar los programas educativos.

La falta de estandarización en términos y metodologías para la planificación de recursos humanos en salud complica la formulación de políticas basadas en evidencia. En el caso de la educación en enfermería, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizado en el año 2023 en 246 escuelas revela una predominancia de la enseñanza centrada en hospitales, con menor enfoque en la atención primaria, y una escasez de docentes con formación de posgrado, lo que limita las oportunidades de aprendizaje. A pesar de que el 64 % de las escuelas cuentan con instalaciones adecuadas, el acceso a tecnología digital es insuficiente. (Pérez-Cuevas et al., 2023).La capacitación continua es esencial para cerrar brechas educativas, pero su acceso es limitado: solo diez países cuentan con un sistema formal de educación médica continua, y en cinco de estos es obligatoria. La falta de estandarización de conceptos como “necesidad”, “demanda” y “utilización” refuerza la urgencia de mejorar la coherencia en la planificación y la evaluación del personal sanitario en la región.

3. Situación del país

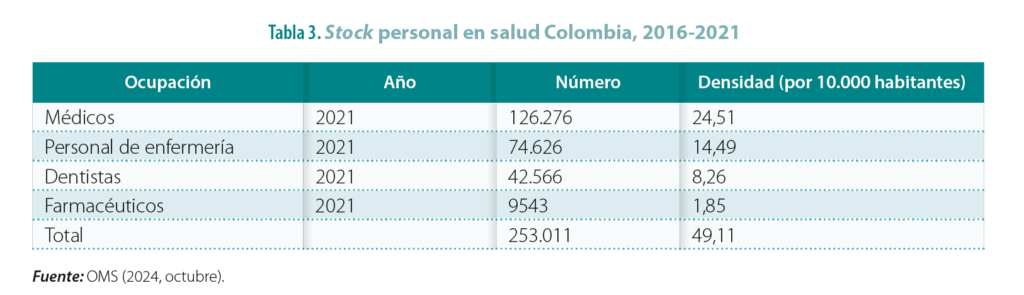

En el contexto de la distribución del personal sanitario en América Latina y el Caribe, Colombia presenta un panorama que merece un análisis detallado. Según los datos más recientes del NHWA de la OMS, para el 2021 Colombia registró 126.276 médicos, lo que se traduce en 24,5 médicos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al personal de enfermería, la cifra alcanzó 74.626 profesionales, equivalente a 14,49 enfermeras por cada 100.000 habitantes (tabla 3). Estas cifras posicionan a Colombia ligeramente por encima del promedio regional en términos de médicos, pero significativamente por debajo en lo que respecta a personal de enfermería.

Al contrastar estos datos con los de otros países de la región y del mundo se evidencian disparidades notables. En América Latina y el Caribe, países como Cuba sobresalen con 94 médicos y 54 enfermeras por cada 100.000 habitantes, mientras que Argentina reporta 41 médicos y 10,55 enfermeras, y Chile cuenta con 32 médicos y 40,9 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Estos datos revelan la heterogeneidad en la distribución del personal sanitario dentro de la región, con Colombia situándose en una posición intermedia en cuanto a médicos, pero rezagada en términos de enfermería.

La comparación con países de otras regiones acentúa aún más estas disparidades. Por ejemplo, España registra 45 médicos y 63,29 enfermeras, Suecia cuenta con 72 médicos y 204 enfermeras y Estados Unidos tiene 36 médicos y 119 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Estas cifras no solo subrayan la brecha existente entre Colombia y los países de altos ingresos en términos de densidad de personal sanitario; también resaltan la necesidad urgente de estrategias para incrementar y distribuir equitativamente el personal de salud, especialmente en el ámbito de la enfermería. Esta situación plantea desafíos significativos para el sistema de salud colombiano en su búsqueda por alcanzar una cobertura universal y mejorar la calidad de la atención sanitaria.

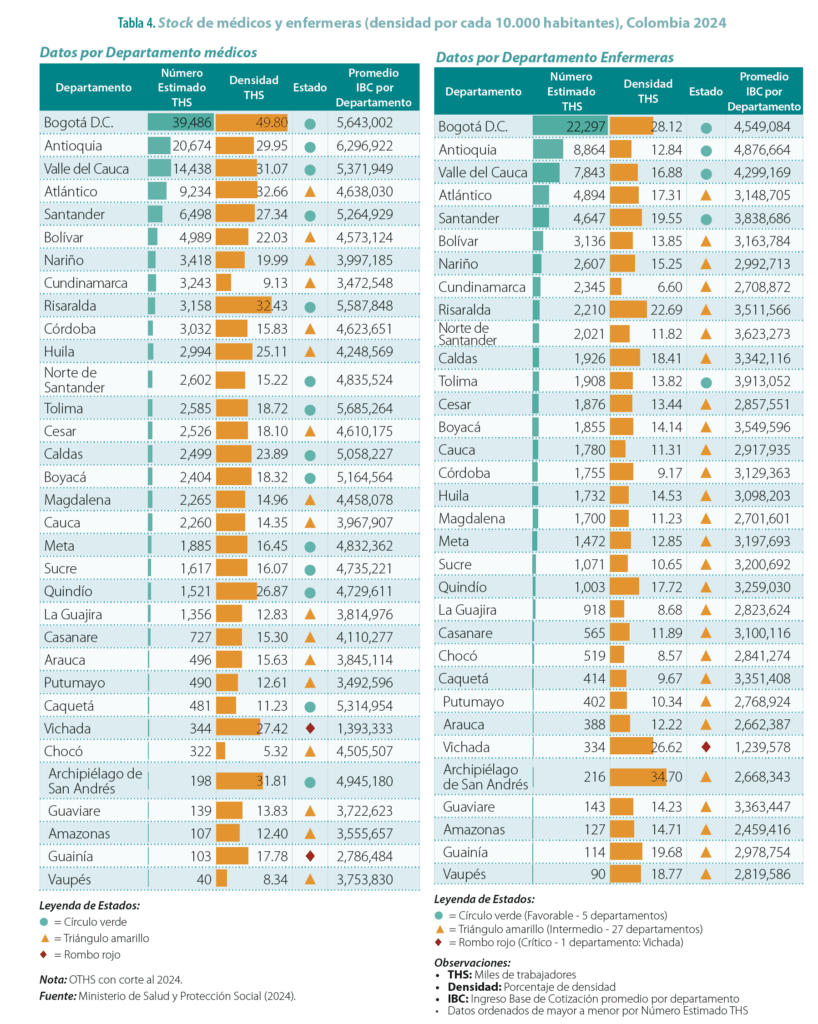

Las cifras más recientes del OTHS de Colombia, con corte al2024, revelan un incremento significativo en la fuerza laboral del sector salud con respecto a las cifras oficiales de la OMS:

- Médicos profesionales: 138.131(densidad de 26,21 por cada 10.000 habitantes).

- Enfermeras profesionales: 83.172(densidad de 15,78por cada 10.000 habitantes).

- Enfermeras auxiliares: 363.479(densidad de 68,98por cada 10.000 habitantes).

En el análisis de la distribución de médicos por departamentos se registran marcadas disparidades regionales. Bogotá lidera con la mayor densidad (49,80por cada 10.000 habitantes), seguida por departamentos importantes como Atlántico (32,66) y Valle del Cauca (31,07). Esta concentración en áreas metropolitanas sugiere una centralización de servicios médicos especializados y oportunidades laborales.

En contraste, departamentos como Chocó (5,32), Vaupés (8,34) y Cundinamarca (9,13) presentan las densidades más bajas, evidenciando desafíos en la atracción y la retención de médicos en áreas rurales o menos desarrolladas. Sorprendentemente Cundinamarca, pese a su proximidad a Bogotá, muestra una baja densidad, lo que podría indicar una dependencia de los servicios de la capital. Regiones insulares como el Archipiélago de San Andrés muestran una densidad relativamente alta (31,81), posiblemente debido a políticas específicas para garantizar servicios de salud en zonas geográficamente aisladas (tabla 4).

En lo correspondiente a la distribución de enfermeras profesionales este sigue un patrón similar al de los médicos, pero con algunas diferencias notables. El Archipiélago de San Andrés lidera con la mayor densidad (34,70 por cada 10.000 habitantes), seguido por Bogotá (28,12) y Vichada (26,36). La alta densidad en Vichada (26,72), un departamento con baja población y extenso territorio, podría reflejar estrategias para mejorar la cobertura de salud en áreas remotas, priorizando el personal de enfermería. Por otra parte, departamentos como Cundinamarca (6,60), Chocó (8,57) y La Guajira (8,68) presentan las densidades más bajas, lo que sugiere una escasez crítica de personal de enfermería en estas regiones.

Estas disparidades en la distribución tanto de médicos como de enfermeras plantean desafíos significativos para la equidad en el acceso a servicios de salud en Colombia. Los resultados indican la necesidad de políticas públicas orientadas a incentivar una distribución más equilibrada del talento humano en salud, especialmente en áreas rurales y departamentos con menor desarrollo económico.

4. Desafíos

Los sistemas de salud en América Latina y el Caribe enfrentan una serie de retos interconectados y relacionados con el personal sanitario, que afectan significativamente su eficacia y eficiencia. Uno de los problemas más apremiantes es la distribución desigual de profesionales de la salud, tanto entre países como dentro de ellos, exacerbada por la migración del personal sanitario. La OMS señala que aproximadamente uno de cada ocho enfermeros trabaja en un país diferente al de su origen o formación, lo que agrava la “fuga de cerebros” en países de bajos y medianos ingresos (OMS, 2020).

Esta situación se complica por debilidades en la gobernanza y la gestión, incluyendo regulación inadecuada, financiamiento insuficiente e información incompleta. Los sistemas de salud luchan por identificar con precisión las necesidades actuales y futuras de personal, mientras que las condiciones laborales precarias, los riesgos laborales, la falta de capacitación y los bajos salarios resultan en baja productividad y desgaste profesional (Pérez-Cuevas et al., 2023).

4.1. Envejecimiento de la fuerza laboral y Barreras en la formación y educación continua

El envejecimiento de la fuerza laboral, particularmente en las Américas, presenta otro desafío crítico. Existe una proporción significativamente mayor de profesionales de enfermería cercanos a la edad de jubilación, lo que crea una brecha generacional y exacerba las tensiones en el suministro de personal sanitario (OMS, 2020). Simultáneamente persisten inequidades de género: aunque la enfermería es una profesión predominantemente femenina, con el 90 % de mujeres a escala global y el 72,8 % del personal sanitario en América Latina, existe una representación mínima en cargos directivos y se observan brechas salariales significativas (Pérez-Cuevas et al., 2023).

En el ámbito educativo, la formación del personal de salud en la región es heterogénea y enfrenta diversos obstáculos. A pesar de los esfuerzos por aumentar la capacidad y mejorar la calidad de los programas, persisten problemas como la falta de instalaciones adecuadas y la escasez de docentes con formación de posgrado, especialmente en enfermería. La capacitación continua también presenta dificultades, con solo diez países en la región implementando sistemas formales de educación médica continua, y únicamente cinco haciéndola obligatoria. Las barreras incluyen falta de financiamiento, infraestructura inadecuada y acceso limitado a tecnología, especialmente en áreas remotas (Pérez-Cuevas et al., 2023).

4.2. Rotación

La alta rotación del personal de enfermería se ha convertido en un desafío crítico para el sector de la salud, con repercusiones significativas en la calidad de la atención al paciente y en la viabilidad económica de los sistemas sanitarios. La rotación del personal de enfermería genera un ciclo perjudicial que afecta tanto a los profesionales como a las instituciones; este fenómeno se caracteriza por un efecto dominó en el que la sobrecarga laboral de los enfermeros que permanecen en sus puestos eventualmente los lleva a buscar oportunidades en otras entidades o incluso a abandonar por completo la profesión, ya sea optando por cambiar de sector o anticipando su jubilación. Esta dinámica no solo compromete la continuidad y la calidad de la atención al paciente, sino que también ejerce una presión constante sobre los recursos humanos y financieros de las instituciones sanitarias (Lindquist, 2023).

A manera de ilustración, en Estados unidos el informe del 2024 del NSI National Health Care Retention & RN Staffing Report revela una ligera mejoría, con una disminución de la tasa de rotación hospitalaria al 20,7 % en el 2023 y una reducción de la rotación de enfermeras registradas al 18,4 %. No obstante, estas cifras permanecen considerablemente por encima de los niveles prepandémicos del 2019, cuando la rotación hospitalaria se situaba en el 17,8 % y la de enfermeras registradas en el 15,9 %.

El impacto financiero de esta rotación es sustancial. El costo promedio por cada enfermera registrada que abandona su puesto asciende a 56.300 dólares, lo que se traduce en pérdidas millonarias para los hospitales. Estos costos abarcan no solo los gastos directos asociados al reclutamiento y la capacitación, sino también costos indirectos como el pago de horas extras, bonificaciones por situaciones críticas, incrementos salariales y la contratación de personal temporal a través de agencias. La suma de estos factores ejerce una presión significativa sobre los márgenes operativos de las instituciones sanitarias.

El informe también destaca la dificultad en el proceso de reclutamiento, señalando que se requieren en promedio 86 días para contratar a una enfermera registrada con experiencia. Además, se evidencian problemas de retención temprana, con aproximadamente el 30 % de los nuevos empleados y el 24 % de las nuevas enfermeras registradas renunciando dentro de su primer año de servicio. Estos datos subrayan la necesidad urgente de implementar estrategias efectivas de retención y desarrollo profesional en el sector sanitario (NSI Nursing Solutions, Inc., 2024).

Varios factores contribuyen a esta creciente tendencia de abandono de la profesión. En primer lugar, los programas inflexibles y exigentes son una fuente importante de estrés para el personal de enfermería; en este sentido, la escasa flexibilidad en los horarios laborales puede resultar en turnos agotadores cuando hay déficit de personal, lo que no solo pone en riesgo el bienestar de los pacientes, sino también la salud mental de los enfermeros.

En segundo lugar, la pandemia de la COVID-19 también exacerbó de forma significativa el estrés y el agotamiento en el personal de enfermería. Una encuesta realizada en el 2021 a más de 6500 profesionales de enfermería de cuidados intensivos reveló que el 92 % consideraba que la pandemia había “agotado a los profesionales de enfermería de sus hospitales”, y el 66 % afirmó estar considerando abandonar la profesión por completo debido a su experiencia con la COVID-19 (Guttormson et al., 2022).

Tercero, las tecnologías y procesos obsoletas también contribuyen significativamente a la frustración del personal de enfermería. Los sistemas de historiales de salud electrónicos (EHR) a menudo requieren procesos engorrosos que consumen mucho tiempo, alejando a los enfermeros de la atención directa al paciente. Una encuesta realizada por Hospital IQ en el 2021 reveló que el 53 % de los enfermeros creía que se podría mejorar el entorno laboral y reducir sus niveles de agotamiento si se implementaran procesos más sencillos (Pérez-Cuevas et al., 2023).

Las consecuencias económicas de la alta rotación de enfermería son diversas y abarcan tanto costos directos como indirectos. Los costos directos incluyen los gastos asociados con los procesos de selección, contratación y formación de nuevos profesionales, así como la necesidad de recurrir a personal temporal para cubrir las vacantes, lo que suele implicar un gasto adicional considerable. Por otro lado, los costos indirectos, aunque menos tangibles, son igualmente impactantes, manifestándose en una reducción de la productividad general y un deterioro del clima laboral. Para mitigar estos efectos negativos se plantea como parte de la solución la implementación de mejoras tecnológicas, particularmente aquellas que automatizan o simplifican los procesos administrativos. Estas innovaciones tienen el potencial de aliviar la carga de tareas no asistenciales del personal de enfermería, permitiéndoles concentrarse más en su función principal: el cuidado directo del paciente. Este enfoque no solo podría mejorar la satisfacción laboral y la retención del personal; también optimizar la eficiencia operativa de las instituciones sanitarias (Lindquist, 2023).

5. Implicaciones de política pública

El informe sobre la Situación de la enfermería en el mundo 2020 de la OMS propone una serie de recomendaciones clave para fortalecer la profesión y mejorar los sistemas de salud globales. Estas recomendaciones abordan múltiples aspectos críticos del sector sanitario, desde la formación y el empleo hasta la gestión de la migración y la optimización de la práctica profesional.

Un punto fundamental es la necesidad de fortalecer la capacidad de recopilación y análisis de datos sobre el personal de enfermería, aspecto esencial para una planificación efectiva y la toma de decisiones informadas. Paralelamente, la OMS (2020) hace énfasis en la importancia de incrementar la financiación para la formación y el empleo de profesionales de enfermería, señalando la necesidad de incorporar al menos 5,9 millones de nuevos profesionales, principalmente en países que enfrentan escasez crítica.

La gestión ética de la movilidad y la migración del personal sanitario es otro aspecto crucial. Con uno de cada ocho profesionales de enfermería ejerciendo en un país diferente al de su formación, la OMS (2020) insta a fortalecer la aplicación del Código de prácticas mundial sobre contratación internacional de personal de salud (OMS, 2021). Esto implica un enfoque equilibrado que respete los derechos de los profesionales a la movilidad internacional, mientras se protegen los sistemas de salud de los países de origen, especialmente aquellos con recursos limitados.

El informe también subraya la importancia de mejorar los programas de formación para impulsar la atención primaria y la cobertura universal en salud. Se recomienda optimizar las contribuciones de la práctica de enfermería y ampliar los modelos de atención liderados por enfermeras, reconociendo el papel crucial que estos profesionales pueden desempeñar en la prestación de servicios de salud, particularmente en áreas como las enfermedades no transmisibles y la integración de la atención sociosanitaria (OMS, 2020).

Buchan y Catton (2023), por su parte, hacen énfasis en la necesidad de mejorar las condiciones laborales y la equidad en la profesión. Esto incluye proporcionar condiciones de trabajo decentes, remuneración justa y garantizar la estabilidad laboral. Sugieren implementar programas de bienestar del personal y desarrollar procedimientos internos que faciliten una atención adecuada y un mejor rendimiento organizacional. Además, recomiendan crear programas de transición para nuevos graduados para reducir el estrés y facilitar su adaptación a la práctica profesional.

La innovación y la adopción tecnológica son aspectos cruciales destacados por Pérez-Cuevas et al. (2023). Las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial y la telemedicina, tienen el potencial de aumentar la productividad del personal sanitario, mejorar la relación enfermera-paciente y permitir una atención más personalizada y eficiente. La adopción de estas tecnologías en los programas educativos es esencial para preparar a los profesionales de la salud para un entorno en rápida evolución.

La OMS (2020) también hace hincapié en la promoción del liderazgo y la equidad de género. Se recomienda implementar programas de desarrollo de liderazgo y mentoría que preparen a las mujeres para asumir roles de alta responsabilidad, así como políticas de equidad salarial. Este enfoque no solo busca rectificar el desequilibrio de género en los puestos de liderazgo, sino también fortalecer la resiliencia y la eficacia del sector salud.

Finalmente, el informe destaca la importancia de fortalecer la colaboración intersectorial en las políticas de enfermería y modernizar la regulación de la práctica para asegurar que los profesionales puedan trabajar al máximo de sus capacidades y formación. Estas recomendaciones, en conjunto, buscan mejorar la situación de los profesionales de enfermería y fortalecer los sistemas de salud para avanzar hacia la meta de la cobertura sanitaria universal.

La implementación de estas políticas requiere un enfoque coordinado y multisectorial. Los gobiernos, las instituciones educativas, los empleadores del sector salud y las organizaciones profesionales deben colaborar estrechamente para traducir estas recomendaciones en acciones concretas, considerando tanto el contexto global como las realidades específicas de cada país.

CONTÁCTENOS

Mayor Información Tel: (+57) 601 312 4411 –Fax: (+57) 601 312 1005 Cra 4 No. 73 – 15 Bogotá D.C.

COPYRIGHT © 2022 – Todos los derechos reservados

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización escrita de su titular

Powered by windowschannel.com